这篇文章和专访最早刊于1973年5/6月号的《电影评论》。采访大约是在半年之前。我做了这个采访几周后就去给塔蒂工作,做剧本顾问,但是在刊印之前。几年前,这篇文章又被南方的艺术杂志《Drain》重新在线刊发。–J.R.

如所有伟大的喜剧一样,塔蒂在让观众发笑前,首先创造了一个宇宙,一个围绕他的角色运行的世界,像环绕在一粒盐周围超级饱和的溶液一样晶莹剔透。塔蒂创造的角色当然滑稽,但几乎是辅助性的,且总是与那个宇宙相关。遗憾的是安德烈·巴赞评论雅克·塔蒂的重要文章(1953年《电影是什么》卷一中的“于洛先生和时间”)均被从他的两部英文评论中删除;同样可惜的是,巴赞没能活着看到塔蒂的杰作出世。

巴赞最看重的是电影技巧奉献给观众的深焦镜头、长镜头以及民主的自由。而从某种程度上可以说,《玩乐时光》正体现并延伸了巴赞的这些想法。当然,也可以说塔蒂的电影给观众过多的自由,而且高估了一些市场的观众的欣赏能力—也许这就是为什么《玩乐时光》在巴黎开演五年后还是没有拿到美国的放映权。“这绝对是一部令人目眩神迷的杰作,” 首映后让-安德烈·费斯齐在《电影手册》中撰文写道。“也许从未有哪部电影对观众的智慧和活动如此有信心:挑战太大以至于难以找到相称的反应。” 简而言之,一次观影体验对于任何人来说都无法品赏到《玩乐时光》的丰富性。充其量,观众能发现电影所呈现的丰富性;要是糟糕的话,观众看不到电影的丰富性会感觉无聊透顶,也就不会发现这部电影对电影语言的极端改变所提出的建设性意见。(这跟不到四个月后《2001:太空漫游》在美国上映,许多评论家的反应类似。)无论如何,对于不同的观众来说,一次观影体会到的,可以是滑稽的也可以是不滑稽的,可以是空洞的也可以是饱满的,可以是生动鲜活的也可以是苍白无力的,可以是美妙的也可以是丑陋的;但是不可能体验到它的全部。正如尼尔·伯奇在《电影实践理论》(加力马尔,1969)所说,“塔蒂的电影是影史上第一部必须被多次重复观看的电影,不仅如此,还必须要间隔不同长度的时间再去观看。也许此片是首部真正‘开放’的电影。它会是唯一的一部吗?”

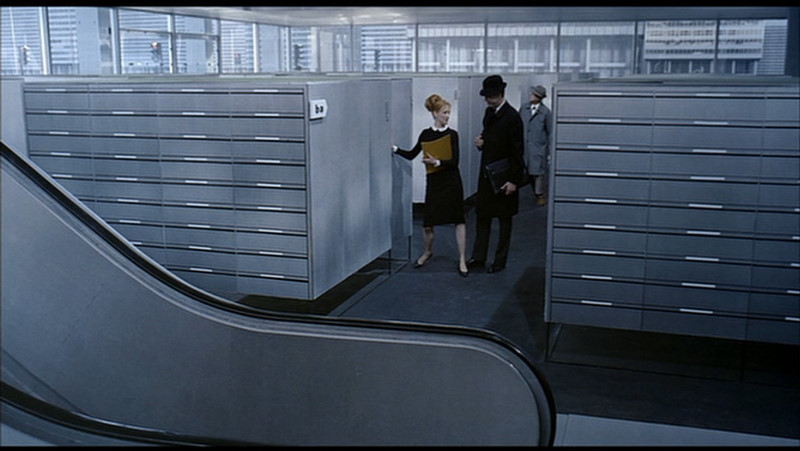

一群美国女游客在钢铁玻璃的大楼里徘徊走动(这些大楼都是摄影棚里的模型);其中最年轻的女士在寻找“真正的”巴黎。与此同时,于洛先生也迷失在同样的大楼里,寻找吉法德先生,不时会和这群美国游客以及其他游客团相遇。电影拍到一半的时候于洛先生找到了吉法德先生,遇到了一个参军时的朋友,并和其他所有角色一起参加了一个还在装修中的高级餐厅的开业晚宴。餐厅里奇怪的装饰不断掉落,大家开始互相熟悉。于洛在早上为这个美国姑娘买了送别的礼物,是束塑料水仙花。美国姑娘在返回奥利机场时打开了这个礼物,花和高速公路旁的路灯互相照应。

雅克.李维特认为:不谈塔蒂本人,《玩乐时光》是部有革新意义的电影;这部电影完全抹去了创造者的痕迹。这样的评论在塔蒂接受采访时得到了证实,他说玩乐时光不是关于任何大人物的电影。不过,到底如何具革新意义呢?

在一般电影的叙事中, “主体”和“背景”之间总是有清晰界限。当一个人物在场景中游走时,我们的注意力都集中在他的“行为”上,也就是这个人物在做什么。当场景也成为行为的一部分,它便成为了主体的一部分。不过在《玩乐时光》中,每个人物都不只是人物,每个场景都是全景镜头拍摄,周围的装饰都和行为互相照应。影片中的主体是每一个出现在银幕中的事物。很多镜头,尤其是在餐馆的场景里,都变成了开放的平台,不同元素同时出现在镜头里,各自引起观众的注意力。我们选择忽视的事物在这里都自动变成“背景”,但是这样安排先后次序则更多反射出我们自己的偏好:也就是说,这一刻我们选择我们想看什么样的电影。如果我们直挺挺地坐着等待笑点,我们并不会如意。但如果我们选择让眼神到处游离,随意看着银幕,将银幕中的事件当作一个整体来看,那我们将会发现不同层面的关系:人与人之间的关系,人与物之间的关系,动静之间的关系,显而易见的幽默与即将出现的幽默之间的关系。呈现在我们眼前的将会是有几何关系的喜剧表演。当事物或人被单独观察时,他们可能是有趣也可能是无趣的;当他们被当成一个整体来看时,会呈现出一个大规模层面的滑稽,也就是成为了某种哲学意义上的喜剧。

塔蒂不仅仅是通过电影展现这个观点,更是将其当成了一个哲学-美学的论题。通过一系列细微的动作细节,于洛间接地向这个美国姑娘展示了这个概念。正如塔蒂在采访中所说,这种哲学很大程度上和人本有关,不循规蹈矩的曲线如何打破被统治的直线的单一。从动作的表现而言,电影的开场是沉闷单一的。第二和第三个镜头刻画的插科打诨,是两个修女在一个不知名大楼里(后来我们慢慢知道这就是奥利机场)走着,然后突然左转。引导游客的路线也都是死板、一成不变的。

也许《玩乐时光》里第一个令人愉悦的动作是于洛在等待室光滑的地砖上无意识舞动了一下,而他的伞尖则成了他的支点。这个只持续了一到两秒的场景,是唯一一个能反射出塔蒂本身作为演员出现在片中的优雅动作:一个转瞬即逝的动作暗示了他曾经的舞台剧经验。(采访中经常能感受到,塔蒂身为导演的野心和身为演员的谦逊的这种对比,是塔蒂对喜剧理解的基础;由此而言,于洛在《聪明笨伯古惑车》中明显的主角地位是迫于商业压力的退让。)

后来在一个商品展览会上,这个美国女孩转身,注意力从建筑物的直线条转移到了一个穹顶,从而看到了一个令她发笑的“插科打诨”(于洛遇到了一些麻烦)。在餐厅里,因为建筑师在测量上的失误,餐厅的各个部分都不断坍塌,反倒显出了生气。单一的动作在这里被不断旋转的舞蹈代替。同时,为了在探索不同细节时保持一个场面的大局观,观众应该注意不断调整自己的注意力:如果只是试图横穿屏幕上的直线条,我们将会错过很多。(有个很显眼的霓虹箭头一直在饭店的入口闪烁,一端是直的,另一端是弯的。这是很多“插科打诨”的基础。)如果只是从直线条去理解动作,我们将会成为建筑的受害者和囚徒。就像吉法德先生在开始一个场景里冲向一个看似于洛的角色(这部电影里有很多看似于洛的角色),结果撞到了一个玻璃门。另一个角度看,这就是塔蒂送给观众的一个“信息”。

在餐厅的场景里,如果我们意识到所有游离的线索实际上都是由同样的结构紧密联系在一起,每个细节都因为和整体的关系而得以发挥,慢慢形成一个回转的圆圈,那这些看似不同线索之间引起的冲突也就消失了。当出现城市交通像旋转木马一样一直在转的“马戏团景象”时,这个概念被发挥到了极致。在这个场景里,所有边缘动作不是从整体引出,而是都为了整体画面而服务:临近车库里汽车的上上下下进出,暗示了旋转木马上下的竖向运动,行人横向的走动则将汽车旋转木马般的活动框在其中。

从巴黎市中心到塔蒂的办公室用时不到一小时。处于这样一个郊区环境里,这种像极了《我的舅舅》里新旧建筑交织在一起的环境的画面,让人很不舒服。塔蒂在一座外形更新的大楼里工作,装着玻璃门,楼下有咖啡酒馆。塔蒂经常在那里吃午餐。他拍《我的舅舅》时,塔蒂公司的规模覆盖了整个二楼。而如今经历了《玩乐时光》大笔的开销之后,他的公司面临破产,现在他只在二楼的两间房间里工作。

如果说塔蒂的电影是对语言表现的对抗,他个人的对话也有相同的问题。当他说话时,除了口头语言,他总会带有明显的像潜台词一样的动作和表情。这实际上是职业的哑剧演员的习惯,“表现”出他的意思而不是说出。在我们的采访中,他的身体和声音总是会从“解释”变成“表现”,仿佛变成了他影片中的演员甚至物体。用一种惊人的准确度,还原了他片中的一些对话或者声效。我并不知道塔蒂是不是试图以这样的“插科打诨”来逗乐我:当他将一把开信刀改成了一个螺丝刀来表现一个机械的运转,或者用声音模拟汽车挂到第二档时,我总是觉得相比于表演,这更像是他日久生成的试图解释一些东西的方式。

尽管我们聊了三个小时,我很后悔我们并没有对对他的前三部长片有深度的讨论。塔蒂不太想告诉我太多关于声轨制作的技术细节。关于声轨,塔蒂的助理玛丽.弗朗斯.西格勒帮了很大忙。她告诉我,塔蒂为了得到《玩乐时光》里一个服务生裤子撕裂的准确声音,花了很久,找了一切能找到的材料,对着录音机一直在撕直到得到他想要的声音;有时候为了得到一些声效塔蒂还会自己上阵;整体而言,塔蒂也会强调一些声音的部分细节以达到从视觉上和概念上都让观众对细微的东西注意。

我们的采访是在11月下旬进行,《聪明笨伯古惑车》在纽约上映的两周前。塔蒂当时刚刚从美国回来,我问了一些他的感想。

塔蒂:这很难解释,当你像我一样在另外一个国家生活,告诉大家什么必须做什么不能做,什么是对的什么是错的,是很自负的行为。要说我对纽约市的感想,我想它是有些坚韧的,有些困难的,当然也是非常真实的。我是说,在其他大城市里,现实是有所隐藏的,大家都试图更多展现出好的一面。而在纽约,这些好与坏之间的竞争和所有事物一样都展现在眼前,你都可以看见。所有的处境都在那儿,某种程度上我喜欢这种绝对重要的生活(我没有用“创造”这个词,有些太过了。)纽约是真实的,当你之后去其他城市的时候你感觉自己像在度假。

美国不同的州都不一样:旧金山是另一种生活方式,新奥尔良也是。达拉斯跟财富有关,所以那里的人喜欢表现一副他们拥有很多的样子,因为他们确实拥有这些。更多的时候,我是和大学里的学生们接触,他们的电影学习让我印象深刻:他们知道什么是电影,他们知道老电影,他们能够发现以前的天赋。我觉得这是很重要的,正像朗格瓦卢先生对大公司说的那样:“不要扔了那些老电影,因为有一天你会发现它们极具艺术价值。”

罗森鲍姆: 当你去那些大学时,你一般是会放映《玩乐时光》和《聪明笨伯古惑车》么?

塔蒂:也不是。在旧金山的时候,他们整整花了两天看完了我所有的长篇。我在最后放映了《玩乐时光》,我一般在把《玩乐时光》放在《聪明笨伯古惑车》后面放映。因为从我个人意图而言,《聪明笨伯古惑车》是可以在《玩乐时光》之前拍完的。从装饰的维度和人而言,《玩乐时光》都该是我最后拍的一部电影。这片里没有明星,没有一个特别重要的人,因为每个人都很重要;你和我一样重要。这是属于“插科打诨”和喜剧的民主,表现出人物的性格,这里的人物都被放置在一个早已设计好而无关他们本身爱好的建筑物里。最后,所有的人物都通过彼此的交流达到了对建筑的对抗;如果遇到了情况,我们依旧是同伴,小人物同样该受到重视。

结构是非常明显的。当人们说《玩乐时光》是没有结构时,我会笑出来,因为他们忽视了两个镜头…这有点点像芭蕾。开始时,人们的行走路线总是顺着建筑结构,他们从来不走曲线(这时,塔蒂用手比划了很多直线和直角),他们永远是从一条线到另一条线。当影片越拍越深入,更多的人加入了舞蹈,开始走曲线,转向,转圈,因为我们自己决定了我们的存在。这是我喜欢的。有些人可能无法理解,因为他们总是喜欢给别人贴标签,他们会说:“哦那是谁谁谁,他整晚都要表现得很有趣。”

片中画面设计的逻辑是,当你看了两三遍这部电影之后,它不再是我的电影,而是你们观众自己的电影。你认出这些人,你知道他们,你甚至会不知道到底是谁导了这部片。这不是一部像费里尼《罗马风情画》一样的影片,《玩乐时光》不是关于任何大人物的。我并不是说这样拍片很容易。相机的维度就是你所能看到的维度;我不会用推进和推拉镜头告诉我我是一个多么好的导演。我希望将你置身其中,你来到这个餐厅的开幕晚宴,仿佛你经历了那个夜晚。

很多人不喜欢《玩乐时光》,他们没有坚持到片尾。不过有些人,尤其是一些很重要的导演,他们让我很开心,他们很喜欢这片…片中真正的明星是装饰。不管是法国人、英国人、美国人、加拿大人还是所有地方的人,我们都开始生活在这种国际化的装饰环境里。这是我用70毫米拍摄的原因。因为用70毫米,你可以拍下纽约机场正确的尺寸,奥莱的尺寸,以及高速公路的。当然,现在你甚至可以用35毫米做到这些。

我的生涯一直在跟音轨作斗争。它们总有一点会变成磁带音轨的;发行商将他们做成光学音轨真是很可笑。因为用光学音轨,到了一定的程度声音会被扭曲,而用磁带你可以得到一切你想要的范围。发行方现在不觉得对于音轨而言磁带是未来的方向,真是太愚蠢了。每次我们用磁带做音轨,都要将它转成光学的,这样声音就变得有些模糊,失去了原来应有的维度。就算是现在的35毫米,如果你有立体声,当一个车从屏幕的右侧驶入时,你会从右边听到声音;当它在中间时,你会在中间听到声音;当它从左边驶出时,你必然会从左边听到声音。但是没有人想为此争辩,因为放映师和发行商要为此麻烦太多。所以他们为了当今的电影行业到底付出了哪些呢?完全没有。他们像卖意面或者丹麦啤酒一样卖电影。他们根本不关心我们导演在做什么,也不尊重艺术方面的选择。

罗森鲍姆:你能描述下做音轨你都用什么样的方法吗?

塔蒂:嗯,首先,我能那么做是因为我的对话都不重要;视觉效果对我来说是第一位的。我的对话就好像是你在巴黎或纽约的街上听到的那些背景声一样——就是嘈杂的声音。(塔蒂通过表现要同时咕哝好几样东西来表现这种嘈杂声。)人们说,“我们要去哪儿?”你其实不知道他们要去哪儿。我也喜欢通过音轨来强化视效。在《于洛先生的假期》中,车的声音和它的外形是同等重要的,因为即使车不出现,引擎的声音也表明它正开过来——生效赋予了车以个性。在《玩乐时光》里,当于洛坐在现代的椅子里,这是一个视觉效果,但是配的声音跟椅子的形状一样有趣:噗嗤……年轻导演创造性地运用声音的时代将会到来;会看到简单的影像,细微的动作,而声音将会增添一个新的维度,就像是在画作上放置了声音——噗嗤。

罗森鲍姆:你的影片拍的时候都不录音,声音都是分开配的吗?

塔蒂:是的,我必须那么做,因为做视觉创作的时候,我得一直说话。如果是专业演员就不一样,因为你给他一句台词,他能尽量说好。不过我的电影里,拍的很多都不是人——椅子,狗——你得对狗说:“过来——坐下。”你不可能保留那个声音的(“立正!勒斯泰拉。别动。停!”),而且我经常跟我的演员说话让他们感觉更自如。如果你跟他们说话开玩笑,拍摄现场就变得更像日常生活了。

罗森鲍姆:我听说《玩乐时光》在巴黎首映后删了15分钟……

塔蒂: 是因为发行商的原因。那部电影花了那么多钱,他们觉得短些会卖得更好。当然剪短了其实也没什么用。要么接受要么不接受;如果它跟你自己的视觉概念不同,那么你看了15分钟就会离场。如果你喜欢它,理解它,它就会像印象派画作,重看的时候,你就会在其中发现更多有趣的东西——声音、动作、人物。我跟你一样:我喜欢这片子。我为《玩乐时光》感到骄傲;它正是我想拍的那种电影。如果现在拍我以前所有的其他电影的话,我会做一些改变,拍摄方法会不同。但是《玩乐时光》的话——我拍完了,它就完成了。这部电影给我带来了很多麻烦,身体上的以及财务上的,但是它真的是我想拍的电影。

而且原来的长版本是唯一我觉得合适的版本。在洛杉矶,我给电影艺术科学院的成员播放,那个影院可容纳七八百的观众,不过那时只有两百观众。反应很惊人;看完影片,所有人都过来亲吻我,场面非常温馨。人们那么做并非仅仅出于礼貌。的确发生了什么。

罗森鲍姆:你是如何创作饭店那串镜头的?看上去超级难。

塔蒂:我要把各个部分各个角色分开拍。整个拍摄过程花了七周。一开始我在背景里设置了所有不同的动作,后来我在前景里又设置了所有的动作,创作每一段的时候,我都是透过镜头看的,这样我立刻就能看到一切。

我得按照顺序拍,没有别的办法。很多人认为镜头根本没有移动;但是实际上的确移动了,镜头是按照观众自然观看的路线移动的,所以观众不大注意得到。

罗森鲍姆:《玩乐时光》的布景——在巴黎郊外修建的城市布景——是如何建成的?

塔蒂:说起我的片场,我们不能跑到药店或者奥利去让他们停止工作给我们拍摄,那样是不可能的。而且我还需要整齐划一:比如,所有的餐馆、银行的椅子都是一样的。地板一样,涂料一样。我们当然花了很多钱,但是做出来了——而且花的还没有索菲亚·罗兰的片酬高。

罗森鲍姆:你怎么看电影中的楼房?你开了它们很多玩笑,而在夜晚的镜头中它们往往看起来又相当美?

塔蒂:这要看情况。有时候在纽约,你在很高的楼层里看窗户外面,就会看到非常美的灯景,非常好看。但是假如你早上六点钟下楼再看的话,就没有那么好看了。本来你没法笑或者吹口哨或者做自己:你得按那个标着“按”的按钮才行,也没有很多表达自己的方式。但到了晚上,当你看到那些灯的时候,你会想创作音乐,想画画,想表达你自己,因为它是真实的另一个维度,就像是一场梦。你不会注意到那些楼里住了谁,那里发生了什么事。当你在夜晚乘飞机飞至纽约上空的时候,看到那些光影交叠的景致,你就会想,住在纽约一定会像是一场梦:你确信食物可口,女孩可爱。但是你真正到了纽约,食物根本不好吃,女孩们也没有你想的那么好看。都是那样的。夜晚灯光总是改变了真实的维度。

罗森鲍姆:在《聪明笨伯古惑车》里,露营车似乎扮演了《玩乐时光》里饭店的角色——阻塞在人们之间的东西,在它毁坏之前,人们无法聚到一起。这个问题可能有点唐突,你怎么看待车?

塔蒂:额,首先,他们改变了人们的性格。比如有一位你将在酒吧里碰面的先生:他一进到车里,立刻就完全变了;他必须非常强大才不会被改变。其次,工程师为我们做的越多,我们开车的时候要做的就越少,……以前,人们参与整个开车的过程;他们听着马达的声音就知道何时该换挡——隆隆隆,上二档,诸如此类。你参与其中,而且你必须得是个好司机。现如今,美国的新型轿车开起来,根本无所谓你是否是个好司机。他们如此夸大所谓的舒适和新技术,搞得我都想创造一种会非常可笑的的车,车上你可以淋浴,煮咖啡,刮胡子——但是根本不现实,开这种车度假会恐怖到家,因为会给你带来很多问题。随着你与为你设计的东西的关系疏远,人们之间的关联也会消失——就像电影中的警察。在每个镜头,每个时刻,我都在试着给简单生活的人辩护,就是那些手工修理东西的人。

罗森鲍姆:我一直在思考《聪明笨伯古惑车》中提到的阿波罗二号,就是角色们在电视上看的那个……

塔蒂:为了模仿和嘲弄电视上看到的内容,人们工作得更慢了。对他们来说,登月飞行并不是什么伟大的成就;跟他们的个人生活相比,那就是个失败。

罗森鲍姆:你经常去电影院看电影吗?

塔蒂:是的。我总是去学习——我不是教授,而更像是学生,即便是在我这个年纪。现在电影院里放的电影五花八门——像一个大花园。当然,喜剧给我的触动更深,但是喜剧本身也是五花八门的。

罗森鲍姆:你怎么看杰瑞·刘易斯或者伍迪·艾伦的喜剧片?

塔蒂:我非常喜欢《香蕉》。我看了大笑,一部电影能让我大笑是很难的。我承认电影很棒,但不是我用来表达我自己的那种方式。我工作的方式更多的是通过观察:你看,如果一位总统或者首相做了点滑稽的事,那会比喜剧演员更能让我发笑。我能让于洛闹那么多笑话,因为我在歌舞剧场干过,而且干的相当好,但是那不是我的方式。我更喜欢表现重要人物做的滑稽的事,因为那样人们就会环顾四周说,“他为什么说话声音那么大?他根本没那么重要。”我的意思是,喜剧可以捉弄很多人。就在前几天,尼克松总统赢得大选后登台,就有一个非常小的细节本可以非常非常滑稽,一点都不严肃的。他登台[塔蒂模仿尼克松的举止],咧着嘴笑,看起来根本不自然——如果他上台的时候不小心滑一下的话,会非常搞笑。同样的事情也发生过在戴高乐身上,有次他上电视的时候:太搞笑了,因为是将军做的。那样的一个小细节,放在劳莱与哈台身上就没那么好笑,但是因为是戴高乐就很搞笑……一部喜剧片,即使观众看到喜剧演员出场做了很多滑稽的动作大笑,我现在不会太买账。我的意思是,15年、20年后,这部片子不会那么重要的。今天依然真正伟大的电影是基顿演的电影,因为他一点也不夸张:他的脸,没有笑容——非常匹配现代的感觉。我前几天看到了在《玩乐时光》里扮演餐馆里服务员的真人,我敢肯定十年之后,服务员还是那个样子;他们以同样的方式争论,也会做同样的动作。我认为几年之后,当越来越多的人接受了生活中的新装饰,《玩乐时光》会更突显其价值。人们的改变不会有想象的那么多。宣传和电视广告会改变他们,但是内在不会变。一位伟大的医生曾经告诉我,“塔蒂,”他说,“为人们辩护,这么做你是百分之百对的,因为你进到医院的时候,不管你是不是病的厉害,你的人格会显现出来,不管你是坚强或者害怕。广告,一台新的电冰箱,一辆新车,这些都是艺术。……对于任何一个到医院的人来说,每个人的人性都变得清晰了。每一个人,当他意识到人本身的重要性的时候,他会回归人的本真。”

罗森鲍姆:你在电影中展示的行为总是公众行为——你几乎总是呈现人群中的人们,很少将他们放在私人的情形中。你有考虑过拍心理片吗?

塔蒂:可能拍那种电影我还不够强大。也许,如果我可以,如果某个人要拍的话…….卓别林拍《大独裁者》的时候什么也没做:他就让希特勒闹笑话,那又怎样?为了教育人们——我不教育人们,我试着将他们置于一种境遇中,他们大笑是出于某种原因。我总是尊重公众;我发现如果某件事让我笑了,那可能它也会让你发笑。但是如果要继续往深里做——当然我们可以,但是那并不是只是哪个人必须要做的事,那是一个群体要做的。我们必须要能够与不同时代的人交流——与我的同辈,与我的后辈,甚至是与你的后辈:那么也许我们可以创造出些什么来。

罗森鲍姆:上周我回巴黎的时候注意到沿塞纳河正在建的工程。巴黎圣母院旁将要修的高速公路和蒙帕纳斯在建的摩天大楼,看起来都像出自《玩乐时光》一样。有趣的是,我不知道谁会想在那儿修条高速路。

塔蒂:没人想在那儿修高速。当然,高速路会更快更实用——那都是规划者们关心的。但都是既得利益者做了这样的决定。我不知道选举中又会有怎样的动作,但是如今没有任何一个党派强大到可以更改政策。某个独立的团体可以像你一样提出意见,但是要想有成效必须有更多的讨论。因为他们永远不会比当权者更聪明——当权者会满足我们,他们将一次比一次做的更多。他们越上电视演讲,就越显得可笑。蓬皮杜现在比一开始糟多了。你听他在电视上讲话,他什么都说了,也什么都没说——他的话没有内容。他说,“好的,会好的,”但是你知道不会好。我们总是不得不去接受——这就是为什么新一代已经拒绝接受权威。他们想要真相;你不能对他们说谎。他们反对战争,因为他们发现,当大部分的人需要食物的时候,把大量的钱花在毁灭上是愚蠢的,为此他们进行了重要的辩论。但是他们必须得非常强大。这是我的观点,不见得比其他人的观点更重要。但是如果人们吸毒的话,他们就看不到现实,或者直接忘了现实,这样无济于事。他们为自己建了集中居住区。

罗森鲍姆:也许这其中的许多问题都是民主的问题,但是民主的问题可能并不是《玩乐时光》存在的问题——因为传统上喜剧意味着所有的观众都同时对同样的事情发笑;但对于《玩乐时光》而言,真正对本片有反应的观众,应该是不同的人在不同的时候对着不同的事物发笑。

塔蒂:我也有同感,而且感受强烈。如果我们接受了一款新的剃须乳但没有意识到它其实并不好,如果我们接受了一部迎合观众口味的喜剧片,如果我们接受了一切,我们将会成为政府统治的一部分。因为既得利益者会有非常强的理由。当你在美国电视上看到人们,他们说话、移动、穿衣服、戴假发的方式——他们都有假发,你能看到——没有什么是真实的。这就是为什么他们创造的是不温暖的,或者是不自然的。当你看到广告里的那些乳状物(cream)——我从早上九点看到十一点半,就只看到乳状物,铺天盖地:面包上的奶油,擦鞋使的鞋油,脸上涂的面霜,烧土豆的乳酪,混了料的奶油——巧克力酱,看起来我没法说像什么。到了十二点半,我要赴约吃午饭,我说,“真的,我没在开玩笑,我吃不下去。”

罗森鲍姆:如果有人要抗议修在巴黎圣母院旁边的高速路,要怎么做?

塔蒂:是的,我们尝试过——我们去了,我的助手参加了游行示威,但是没人关心。在那儿修条高速路是你能想象的最愚蠢的事情。三十年或四十五年后他们会发现这么做是不对的,因为现在建的是不错。男孩们去那里弹吉他,女孩们去跟他们谈恋爱。这就是巴黎,这就是为什么我拍了《玩乐时光》。

——《电影评论》,1973年5/6月刊

|翻译:Moondance & Sonatanegra @迷影翻译