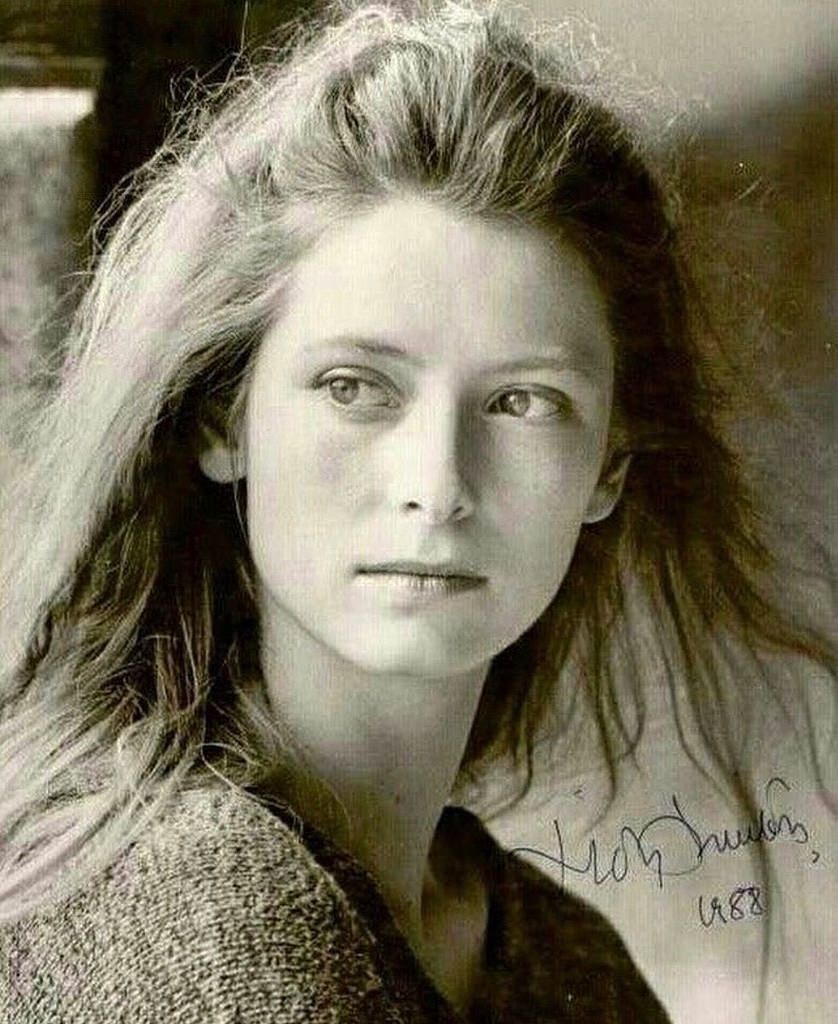

摘要:从早期与德里克·贾曼(Derek Jarman)的合作一直到近期与佩德罗·阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)及韦斯·安德森(Wes Anderson)合作的新作,蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton)卓越的银幕表演都成为了她参与的一堆精彩电影的原动力。在英国电影协会(BFI)举办的“蒂尔达·斯文顿回顾放映展”的一个傍晚,她与伊莎贝尔·史蒂文斯(Isabel Stevens)畅聊早期对她产生影响的人和事、她与各位导演的合作关系、以及她对于表演本身的兴趣。

在当今电影界,有没有其他偶像会像蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton)那样独一无二又引人注目?她跨越不同性别的那些角色、她幽灵般的肤色、还有那双喜欢穿透第四面墙的绿色瞳孔,使她早早地脱颖而出,成为一个超脱尘世的造物。她饰演过的角色的数量和种类或许是史无前例的,作为一个狂热的高产演员,在差不多60年里,每年都有至少一部她参演的作品问世。她的事业生涯从德里克·贾曼(Derek Jarman)的朴素朋克宇宙开始,延伸到当今最值得尊敬的艺术片导演塑造的世界,一直拓展到华丽的好莱坞超级英雄爆款片——更别提她自己导演的一系列作品(从一支爆红的宠物家庭录像片到一部致敬约翰·伯格John Berger的电影)、她策划过的电影节、她众多的MV、各种各样的时尚合作、以及未事先通知就上演的行为艺术(2013年,她在纽约现代艺术博物馆里在参观者的注视下睡了8小时)。所有的这一切证实了她有多么享受惊喜,她拥有一个超现实主义者对不断改变自身形象的狂热。

有时候会有种感觉,好像蒂尔达·斯文顿无处不在。随便看下她去年都演了些什么吧:《吸血鬼生活》(What We Do in the Shadows)电视剧中饰演配角;一转身又在吉姆·贾木许(Jim Jarmusch)的《丧尸未逝》(The Dead Don’t Die)中饰演一名武士殡仪师;然后在乔安娜·霍格(Joanna Hogg)的《纪念品》(The Souvenir)中饰演一位操心的母亲;以及在阿尔曼多·伊安努奇(Armando Iannucci)的《大卫·科波菲尔的个人史》(The Personal History of David Copperfield)中饰演大卫·科波菲尔的古怪而富有的姨妈。如果你仔细听听《原钻》(Uncut Gems),还能听到她在电话里对亚当·桑德勒(Adam Sandler)饰演的珠宝商Howard Ratner讲话。这一串种类繁多的作品清单证实了她像嘉年华剧团一样喜欢四处演出,而她的出现对形形色色的不同电影来说就像一股鲜活的生命力和推动力。她是个类似英国设计师布狄卡那样的人物,引领着一场对“随波逐流”的反叛运动,为了把艺术和实验放在电影议题最顶端而不断抗争。但除了与现有的电影大师们合作,她也同样乐于发掘处女秀导演并与他们合作(例如在1999年与卢卡·瓜达尼诺Luca Guadagnino合作电影《主人公》The Protagonists)。尽管许多演员都逐渐倾向于拥有一部确定自己职业生涯的代表作,但无论是德里克·贾曼的《卡拉瓦乔》(Caravaggio,1986)、《爱德华二世》(Edward II,1991)还是莎莉·波特(Sally Potter)的《奥兰多》(Orlando,1992),这些早期作品里还处于斯文顿演员形成期的角色都与她后来成熟期的角色一样历久弥坚。事实上,她汲取了贾曼合作实践的核心——同志情谊,还把贾曼对植物所代表的生命力的迷恋传播出去,一直传到了整个电影行业。

我在英国电影协会(BFI)举办的“蒂尔达·斯文顿回顾放映展”的一个傍晚和她进行了对谈——她也在这次回顾展上被授予英国电影协会终身成就奖(BFI Fellowship),为了感谢她对电影文化做出的杰出贡献——就在我们对谈之前,拯救德里克·贾曼的“愿景花园”(Prospect Cottage)的呼吁正式启动。在对谈结束后,我们离开酒店,出现了一大群在学校出游途中拥挤在人行道上的9岁孩子们,她停下来问孩子们在做什么,结果人群中有个孩子说“她是《纳尼亚传奇》里的那个白女巫!”斯文顿笑了,就在她上车前,指着她的年轻观众说:“那就是未来的德里克·贾曼粉丝啊!”这个插曲提醒了我斯文顿有着乌托邦精神,还对不同世代的人都有着不同的吸引力。

▍形成期所受的影响

伊莎贝尔·史蒂文斯(Isabel Stevens,以下简称IS):我们从你早期的形成期岁月开始聊起吧,包括有哪些影响了你踏入电影界的人或事。大卫·鲍威(David Bowie)1973年发行的唱片《阿拉丁·萨恩》(Aladdin Sane)是你非常看重的一张唱片……

蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton,以下简称TS):确实如此。一开始只是因为他在封面上看上去和我长得差不多,好像我们是亲戚,有一种需要互相支持彼此的感觉。

IS:你去了寄宿学校,你觉得那里严格吗?

TS:有各种规定吧,一套过于简单化的规章制度。那里的人凭空想出了各种办法来孤立某些人,我就成了很好欺负的人。所以当我看到《阿拉丁·萨恩》那张唱片封面时,对我很有帮助。我随身携带了很久才想办法放出来听,因为当时没有唱片机。学校不准出现任何音乐,我认为那是我们遭受的最糟糕的虐待,真的。那是段相对来说比较平庸的寄宿学校经历,但一点都不好,尤其当你是个在70年代成长起来的青少年,让我们完全远离当时社会上的音乐发展,简直有病。

IS:你一开始想成为诗人,在剑桥大学修读文学专业。那是哪一部电影让你觉得“我也想成为演员!”?

TS:是的,我当时还是个诗人,也一直觉得那就是我要做的事。当时我在上大学,去认识我喜欢的各种不同的人,然后发现有人在搞戏剧社——我之前从来没有特别感兴趣过。但是我喜欢那种和大家伙儿在一起搞事情的同志情谊。

IS:你也没有艺术背景吧?

TS:没有,而且在当时80年代,和现在相比没有太多可能性,很难想起那段日子了,不过都是在DVD出现之前的岁月,对电影感兴趣的人们并不知道电影是怎么拍出来的,我对拍电影也毫无概念,拍电影听上去是个很神秘晦涩的一件事。那个时候,大卫·里恩(David Lean)还在拍电影,还有艾伦·帕克(Alan Parker)、大卫·普特南(David Puttnam),这些都是所谓的“国际”大导演。然后那时还有电视剧,可以说是处于行业内的中间地带。还有英国电影协会(BFI),它让大家看到了一系列持续稳定的导演作品,包括彼得·格林纳威(Peter Greenaway)、德里克·贾曼、莎莉·波特(Sally Potter)、特伦斯·戴维斯(Terence Davies)、荣·派克(Ron Peck)等等。我曾经经常去看大量电影,但我从未想过我会从事电影行业。我当时对成为演员毫无兴趣,因为当时只知道演员就是表演戏剧的。但我还是和朋友一起搞戏剧,也在大量戏剧里面演出。

IS:你当时出现在乔安娜·霍格的首部短片里面。

TS:是的。我们俩从小就认识,乔安娜当时在伦敦读电影学校,在她的新作《纪念品》里面有提到。我参与了她的处女作《排练》(The Rehearsal),在《纪念品》中也提到过。但其实那部片一直没有完成,我们前不久还说应该要完成那部片。后来,我参与了她后来的作品《随想曲》(Caprice,1986)。她是我的亲密同盟,很搞笑的是,她在工业化电影界被孤立的样子和我很像。我们都觉得在这样的行业拍自己的电影是没可能的,因为到处都被缝合得密不透风。因此这就是为何德里克对我们俩来说那么重要,他说“不,不,不,拍电影可以是很私人化的,可以是你梦想的东西,可以是和绘画以及艺术息息相关的完全充满幻想的东西。电影不一定都是你为别人拍的三幕结构、高度工业化的东西。”话说回来,你刚才问我早期所受的影响有哪些。

IS:是的,不过不全是对你踏入电影界的影响,所有一切影响都可以聊聊。

TS:电影的话,我告诉你有一件事我现在回头看才意识到对我的影响比我当时认为的要更重要。我记得我在剑桥读书时看了香特尔·阿克曼(Chantal Akerman)的电影《让娜·迪尔曼》(Jeanne Dielman,1975),我之前说我对任何形式的表演都没有特别的兴趣,也没有投入特别的精力,但这部片却给我打开了一扇大门。我当时想:“我现在对表演有兴趣了,我对那种不透明性很感兴趣。”那是一部非同寻常的电影,因为它完全来自个人经验,就是关于这个人经历过的事,以及她把时间花在哪些事情上,这让我很感兴趣。我没有坐在那想着:“哦,我想有一天也可以那样表演。”而是把这件事放在更深层的层面——我到现在还会经常提到这部片。去年夏天我在和阿彼察邦·韦拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)拍摄《记忆》(Memoria,未上映)时就提到了这部片。那部电影好像让我觉醒了,当我和乔安娜准备一起拍电影时就跟她聊到了这部片。比起过去,现在这部片更像我的护身符,一个具有实际用途的护身符。因此那部电影显然对我有很深远的影响。我们学校的墙上有萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)的画作,虽然那时候我并没有特别去想过这个人,但学校到处都是他的画作,于是给人一种强烈的幻想感,那也是我非常欣赏和德里克合作的元素:总有那种幻想感。但是听我说,我们聊了这么多,我还没提到迈克尔·鲍威尔(Michael Powell)和艾默利·普莱斯柏格(Emeric Pressburger),这两人在很早的时候就给了我很大影响。

IS:你还记得第一次看他们俩的作品是哪一部吗?

TS:我想应该是《黑水仙》(Black Narcissus,1947)。《我走我路》(I Know Where I’m Going!,1945)至今仍是部杰作——到现在还在我内心深处占有一席之地。这部电影很特别,是因为这是一部由一位英国导演和一位匈牙利编剧一起创作出来的伟大的苏格兰电影,他们俩萃取了神秘感的精华。我大概是在剑桥的同一间艺术电影院看了那部片和塔可夫斯基的作品。塔可夫斯基当时对我的影响我不太记得了,但我记得那种感觉非常强烈。尤其是《潜行者》(Сталкер,1979),有一幕完全就展现了我从小做过的一个梦,简直让我震惊,像是集体的无意识。那一幕是一个堆满了沙的巨大房间,有只鸟朝摄影机飞过来,翅膀触碰到了沙,我很小的时候开始就一直做过一模一样的梦。显然我不是一个人,但当时作为一个年轻人,我觉得“哇!我们可以分享彼此的梦!”至于作家对我的影响……穆丽尔·斯帕克(Muriel Spark)是个伟大的作家,从一开始就对我有影响,《布罗迪小姐的青春》(The Prime of Miss Jean Brodie,1961)大概是我看的第一部,还有《收入微薄的女孩》(The Girls of Slender Means,1963)、《驾驶席》(The Driver’s Seat,1970),都是我喜欢的。

IS:穆丽尔·斯帕克的什么地方吸引了你?

TS:哦,她非常风趣,特别聪明,还很热情,虽然有点邋遢,但超级狂野。我最喜欢的是她的一部短篇小说《势利小人》(The Snobs),只有短短三页,非常邪恶混乱,但很好笑。那种混乱吸引了我,那种放荡不羁、毫无约束的感觉吸引了我。对于民族艺术甚至民族认同都没什么感觉,但她确实就像是一位苏格兰作家,她可以在古板谨慎的宗教和狂热之间跳跃。

IS:维吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)是另一位对你年轻时有关键影响的作家,你当初看的第一部她的作品是不是《奥兰多》?

TS:是的,第一次读《奥兰多》时我应该是12或13岁,阅读过程很棒,后来每隔5年我就拿出来再看一次。现在仍然震撼我的是这部作品之所以出名是因为它关于性别,尤其是关于性别二元、男变女的转化过程。而我在阅读的过程中意识到它又不仅仅关于性别,事实上,它并不属于任何既有的规范,只是关于纯粹的无穷尽和永无止尽的进化。我认为如果伍尔夫继续再写一千字,甚至再写一千页,奥兰多可以轻而易举地继续转变为一条猎犬、一只苍蝇、一瓶酒或者其它任何东西。这部作品主题就是无限性,并不仅仅是困于两种性别里,而是关于移动和永无止尽的转变。而且它和阶级也息息相关——或者说作品批判了阶级结构和民族自豪感。

IS:除了鲍威尔和普莱斯柏格之外,还有哪些英国老电影吸引了年轻时的你?

TS:哦,还有希区柯克(Hitchcock),还有《仁心与冠冕》(Kind Hearts and Coronets,1949)这部电影,我都记不清看过多少遍了,亚历克·吉尼斯(Alec Guinness)和彼得·塞勒斯(Peter Sellers)简直就是我的偶像,我竟然还胆大到想让他们影响我。(笑)他们真的太了不起了。我对亚历克·吉尼斯的爱主要就是因为《仁心与冠冕》这部片,到现在还能让我发笑。有个原因是我来自一个每个人看起来都差不多的家庭,所以对我来说所有人都由同一个人饰演是非常明显的。我看这部片的时候大概12岁,好笑到简直失去知觉,我太爱他了。彼得·塞勒斯——尤其是与库布里克合作时——充分利用了他可以一人分饰多个角色的优秀能力,比如《洛丽塔》(Lolita,1961)以及《奇爱博士》(Dr. Stangelove,1963)。我一直都很喜欢分饰多个角色的表演方式。其它电影的话,对我这一代人来说,对英国电影、英语电影的认同也来自Carry on电影系列(译注:英国六七十年代的一系列低成本喜剧片),我享受那系列电影里的那种鲁莽、不恭和无厘头。德里克身上就有这些元素——那种荒谬和粗糙,那很重要……还有那种手工的、私人的——有时候笨拙的——不加修饰的东西,就是德里克的特色。就像是校园剧!他就像一所教大家如何用电影形式来展现校园剧的学校!

IS:你的很多电影里我都可以看到那种倾向,甚至是近期参演作品。

TS:是啊!奉俊昊绝对有那种元素。还有琳恩·赫什曼-李森(Lynn Hershman-Leeson),我和她合作过《人造人》(Teknolust,2002)还有其它电影,她身上也有那种元素。我不知道我们要聊Carry On系列电影。(笑)不过我喜欢Carry On系列电影的一点事你可以看得出制作那样的电影多么有趣——我知道有一些揭露拍片过程发生坏事的回忆录,但整体上还是有很多精彩的回忆。一群志同道合的伙伴,一部接一部地拍一些搞笑的电影,这本身是多么棒的事啊。和我称之为“Jarmania”的东西很像,就是一群核心的人一直在拍不同的电影。

IS:如果你出生于电影还未出现的年代,你会做些什么?

TS:你问的这个问题和我儿子问过的很像,他说:“电影被发明之前,人们的梦想是怎样的?”我总是说——人们觉得我在说笑,但我是认真的——我对无障碍赛跑很感兴趣。理想情况下,我很想成为一名赛马骑手,但我太高了。我不知道,或许我可能会成为一名赌徒,或者我还可以成为一名专门写无障碍赛跑的作家。

IS:不去演戏剧吗?

TS:我以前是演过,我遇到德里克的时候,就是在皇家莎士比亚剧团(Royal Shakespeare Company)表演,差点就准备放弃当演员了,完全就是因为表演的经历。我觉得:“好吧,演戏剧一点都不有趣。”我并不是不喜欢所有的现场表演——我喜欢现场音乐会、现场舞蹈、现场脱口秀,但是戏剧的话我不喜欢是因为你必须坐在那里静静地看,什么都不做,台上的这些人就演他们自己的戏,演员和观众似乎达成了一致,但是他们永远也不会见面交流。我最后一次演出的戏剧是一部单人女性剧,我让约翰·梅布瑞(John Maybury)拍进了《雌雄莫辩》(Man to Man,1992)电影里,结果我对戏剧完全无感了,因为这场戏基本上就是一场脱口秀,我对着观众讲了一堆,很吵闹很疯狂,我也喜欢那种吵闹的感觉,但戏剧形式完全打碎了我的美梦,从那以后我再也无法表演戏剧了。

IS:你也不拍电视剧……

TS:我不是要粗暴地拒绝戏剧或者电视剧,只是我太喜欢电影了,太喜欢拍电影了。我调整一下你的问题,如果电影萎靡了我是否会拍电视剧?我不知道,可能不会吧,我没怎么想过。我在生孩子之前有一段时间看了很多电视剧,但很长时间以来也没人找我拍电视剧,所以我也没有去接触。

▍与各个导演的合作

IS:从贾曼到卢卡·瓜达尼诺到科恩兄弟,和这些导演长期合作关系中的哪一点吸引了你?

TS:很简单,和你信任和喜欢的人在一起进行迷人愉悦的对话之后一起拍片是所有可能的吸引力中最棒的一点,其实我不知道除此之外还能怎么合作。和德里克合作的时候,我既要建立表演的方式——高度自传式、经常是即兴的、很多时候是无声的——又要去探索当导演的工作方式:商讨有关概念、剧本、资金、取景、剪辑、发行。这意味着从一开始我就被尊重认可为他的一位合作伙伴。

IS:我想到你参与的几部非常奇幻的作品,比如《雪国列车》(Snowpiercer,2013)。原来剧本里的角色Mason是一个温和的男人,但是你饰演的Mason却完全不同。你和剧组是如何一起塑造出这个像撒切尔夫人一样的怪异人物?

TS:奉俊昊和服装设计师凯瑟琳·乔治(Catherine George)来我家共进午餐,然后我们去旁边的会客厅开始试装,我和凯瑟琳自从合作了《凯文怎么了》(We Need to Talk About Kevin,2010)就认识了。我们为Mason这个角色可能的样子准备了一堆照片,然后互相分享。我们一开始都非常清楚我们希望这个人有些神秘,是一个被建构出来的政客,就和卡扎菲、阿明将军、撒切尔夫人这些人塑造自己的方式一样。我幻想着Mason是某种中间性别的人,或许你去她房间就可以看到一顶假发挂在那儿。谁知道TA到底是什么性别呢?或许TA实际上就是个身着西装的温和男人,然后故意这副可笑的打扮,来突出自己是个夸张的暴君。我们真的很想展示一种毫无约束、傲慢自负、狂躁夸张、耀武扬威的权力类型。于是我们开始交换彼此的照片,奉俊昊提供的其中一个女人的样子像只鹦鹉,我们一看就爆炸了“这就是Mason一开始的样子!”然后我们就开始了大量的试装,我还记得用纸做了些徽章贴在衣服上。那些徽章在电影里也保留了,因为卡扎菲就是那样做的,他就是自己做徽章然后贴在衣服上。我们就把徽章都拼在一起,就像两个八岁孩子在好笑的校园剧里面拼徽章那样。

IS:你和韦斯·安德森合作的方式是否也是如此?

TS:和韦斯·安德森合作的话,是不太一样的。他作品的服装设计师可是获得过四次奥斯卡的意大利设计师米兰拉·坎农诺(Milena Canonero)。她和韦斯给我呈现了更多可以实现的多样可能性,总会有很多方案可供选择,然后我们把注意力集中于颜色,颜色总是很重要的。在给《布达佩斯大饭店》(The Grand Budapest Hotel,2014)找那条黄色的裙子就费了很大力气。颜色和其它东西一样重要,甚至比形状更重要,因为在镜头下,颜色会让人产生共鸣,占据一部分心理空间。

IS:你与导演们的合作都是怎么发生的?他们来找你还是你去找他们?

TS:两者皆有。我有个长期以来的爱好就是在合作之前先去了解对方。像阿彼察邦导演,我和他认识了十多年了,说了很久要一起拍一部电影,现在差不多要完成了。但那让我感觉并不是很久,是很常见的。这种感觉很好,因为当有人问我们“你们曾经合作过吗?”我们都会说“唔,算是吧,嗯,我们觉得已经合作过八部电影了,但实际上这只是第一部。”我喜欢在项目之前就去了解对方,然后有个新项目出现,接下来也是最无聊的问题就是我会不会参与这个项目,或者我会演哪个角色,但一直都是沟通在先,然后再有具体的项目。我在想和德里克合作《愿景花园》时就是这样的,我就坐在厨房桌子旁,和他聊着接下来我们要做些什么。你可以去问问韦斯·安德森,但我有种感觉他会先有个项目,然后再把我们放进去。我们一直在聊《法兰西特派》(The French Dispatch,未上映),聊了四年了,这种工作方式也挺好的。我是通过合作了好几次的一位摄影指导达吕斯·康迪(Darius Khondji)才认识了《原钻》导演萨弗迪兄弟(the Safdie brothers)。我和康迪一起合作了《玉子》(Okja,2017)还有丹尼·博伊尔(Danny Boyle)的《海滩》(The Beach,2000),他给我引荐了萨弗迪兄弟,我们一起吃了次晚饭,互相都很喜欢。怎么说呢……大家都是怎么认识其它人的呢?是不是有个给导演用的像Tinder那样的社交软件?或许应该有一个吧。

▍关于表演

IS:你不是一个只依赖一种特定表演学派的演员——比方说,你并不是方法派演员。

TS:我必须更概括地说,我什么都不是。我知道这听上去有点奇怪,但我完全不认为自己是个演员。我读斯坦尼斯拉夫斯基的理论,我读布莱希特的理论,但我不认为自己属于哪个学派。听上去很奇怪,但当我表演时我觉得表演本身好像在我的周边视觉里——我并没有聚焦于表演本身。这大概还是可以用我对表演认知的根源来解释——那就是早期我和德里克的合作方式,是一起发生的,集体性的。的确德里克会对桑迪·鲍威尔(Sandy Powell)说“你去负责一下服装”“霍布斯,你搞定设计。蒂尔达,你去表演。”但所有的决定都是集体共同做出的,并不是我单独一个人作为一名演员去探索如何表演。我猜我和德里克合作过的最正统的表演大概是《爱德华二世》(Edward II,1991)里的伊莎贝拉(Isabella)。那是对克里斯托弗·马洛(Christopher Marlowe)的一部经典剧本的文本释义。当时有一些决定要做,比如这个角色看起来要是什么样的,她在画面里要怎么放置,对我来说还是那个问题——画面镜头在哪里?画面里面有什么?氛围是怎样的?摄影机会移动吗?会的话,会怎样动?我要如何适应镜头?我的观察是,真正的演员倾向于跟着叙事一个镜头一个镜头地连续完成自己的表演。但是我不是那样的,我是一个画面一个画面地去演,我不知道要怎么去描述,就是我在画面中的位置很重要,摄像机是对着我的脸拍特写,还是说前景有其他人我只是画面中的背景,这些都很重要。跟角色无关,只是关于人看起来的样子,或许这与艺术感更相关一些。

IS:你是如何去定义你饰演的角色应该是什么样子的?你会参与很多服装设计的工作吗?

TS:还是那句话,跟画面有关。早期的时候,除了和导演沟通交流之外,我还需要和设计师聊,有时候还会和摄影师聊电影的样子和氛围,然后我会开始和服装设计师聊,这是我的沟通顺序。这是为什么和我这么熟悉的人合作如此幸运的另一个原因,因为你大概知道对方是个怎样的人。比如说,和韦斯·安德森合作,从来不会去聊背景年代,没有人会问“这电影是哪个年代的?50年代?60年代?”不是这些年代,而是“韦斯年代”,这么理解他的作品的话就容易得多,因为人们明白这就是导演创造出来的宇宙,是完全独一无二的。因此当你处于那种沟通交流中——或许第一次合作时才刚开始建立这样的宇宙观,或者一直进展到了第四部作品——总之大家都有共识。你知道这一刻这个角色的造型需要是非常明亮、轮廓分明的,或者你需要知道你站立的时候背后的这堵墙是什么样子的。总之这些对我来说都是很重要的,我也喜欢这么去工作。那是一种非常有机的对话,第一点要聊的是,这个角色看起来是什么样的?电影想要表达的是什么?这个角色在这一场戏、这一个镜头中要表达什么意思?需要看上去很粗鲁吗?需要看上去适合这个场景吗?还是需要看上去与背景环境格格不入,或者成为了背景的一部分?

IS:你似乎总是被有权力的角色所吸引:比如最明显的《雪国列车》里的Mason,还有纳尼亚传奇系列里的白女巫,还有伊莎贝拉女王。这些角色对你来说有特别的吸引力吗?

TS:是的,但是有些角色并不是生来都有权力,而是不得不变成掌权者,有些并没有那么成功。比如我在托尼·吉尔罗(Tony Gilroy)的作品《迈克尔·克莱顿》(Michael Clayton)了饰演的那个冷酷无情的律师,我发现那是一个非常有趣的人物,因为那个人不认为自己是个有权力的人,她不想掌权,但她很想跟着领导成为一个好战士。然后还有《欲劫迷离》(The Deep End,2001)里的玛格丽特·霍尔(Margaret Hall),她就是想过平凡的生活,做一个贤妻良母,她说话很温柔,也很胆怯,但她后来碰到了一些事,必须要自己去掌控。我确实很喜欢这些角色的共同点,除非是那种超人类之类的角色,比如白女巫,她是邪恶的象征,所以她只能是至高无上手握权力的形象。我确实喜欢去探索那种不得不掌权然后与权力共处的角色所带来的张力。我很感兴趣这些角色是如何决定要掌权的,因为那是一个决定,就像决定要变快乐一样,人们做出各种各样的决定,但同时也要付出代价。

IS:当我一想到你在电影中的形象,我脑海中总是浮现你移动的画面。在《欲劫迷离》中,你饰演的角色一直在移动中,在《奥兰多》中,你永远在奔跑。甚至在《纪念品》的结尾你说出那个悲剧消息的那个场景,你也是在下楼梯。你经常让我联系到巴斯特·基顿(Buster Keaton)。

TS:确实如此,我是相当喜欢动的一个人,也精力旺盛。人们怎样移动的可以透露出很多东西,当你拍电影的时候,是有一套规范的。你需要高速工作——尤其当电影只有90分钟时——你要很快去确定这个角色的那套规范是怎样的,当他们在决定一言一行、何时动何时静时背后的机制是怎样运作的,所有这些问题。因此,我会去观察这个角色是怎样动的,这是半意识下的——我不会完全是无意识,因为我确实有想过这个问题。你提到的巴斯特·基顿是最棒的引用,因为他是我的第一个男神。就是因为他,我才想要成为电影演员。看他作品的时候我还很小很小,我记得在70年代末、70年代初的默片里面看到他,简直对他一见钟情,他无与伦比的默片表演方式、他的美丽脸庞和酮体都让我意乱情迷。他的头部姿势很特别。或许我第一次从实际层面上考虑表演正是当我乘坐火车回去学校时,当时我很不开心,我坐在那个面对其他人的车厢里——现在会觉得那种车厢只会出现在马普尔小姐(Miss Marple)系列电影里。我记得当时意识到没有人能看得出我有多么痛苦,我记得看着其他人心想:“我在想那个抽着烟斗的人生活是怎样的,那个织毛衣的女士又过着怎样的生活。”我记得当时我突然想到:把自己内在想法隐藏起来不让外界知道,但同时又能透露出来。这种可能性让我瞬间着了迷,但如果不说话的话又如何透露出来呢?巴斯特·基顿就是我的偶像,因为他极具活力地去强调角色之间的连结、强调同理心。《将军号》(The General,1926)是我看过的一部很老的电影,也是我很早就给孩子们看的电影,对孩子们来说是部很不错的电影。因为电影中的巴斯特·基顿对于孩子来说是个很棒的模范大人:他有着孩子般的活力,像孩子一样混乱无序,但他又有着一种基于存在主义的孤独的疏离感,这一点孩子身上也有。

IS:说到基顿,喜剧也是你最近十年内参与表演越来越多的一种类型,是什么引你走入了这条路?

TS:很好笑,因为我记得之前我拍了一些电影后,偶尔有人会问我:“你有没有想过去拍喜剧呢?”我吓了一跳,因为我一直觉得自己挺搞笑的。我是说,《奥兰多》很好笑啊。公平来说,《爱德华二世》确实不太搞笑,因此我很努力让大家知道我很多作品都是有喜剧因素的,而且很多时候就在我饰演的角色身上,一直都是。

IS:当你去饰演更多,怎么说,更写实的、更多愁善感的角色——我尤其想到了《欲劫迷离》和《我是爱》(Io sono l’amore,2009)——你的表演方法有没有发生变化?我猜想应该和饰演Mason这样的角色不太一样吧?或者还是一样?

TS:这个问题过于简化了,当然具体每个角色都会有调整,但是我们可以说有两种主要的模式——“红色标签”“金色标签”或者说“轻松的蒂尔达”“强烈的蒂尔达”。对于现实主义有两套标准,这是要搞清楚导演的第一个问题,我们是要探讨什么?是要呈现真实的自然主义吗?我们是不是要展现一个有氛围有景观的环境,反映了现实生活中真实场景?如果是的话,那意味着表演必须要更仔细检视、更反映现实、更真实。但那对于像《朱莉娅》(Julia,2008)那样的电影来说也是一样的,虽然那个角色非常华丽耀眼,并不是有很多内心戏的角色,但是那部电影依旧在细节和可信度上下了功夫去制作,希望能塑造出一个更好的世界。而《我是爱》里的女性、《欲劫迷离》里的女性,还有某种程度上来说《迈克尔·克莱顿》里的女性——她们都是有很多内心戏的人。我不喜欢用“角色”这个词来代表她们,因为我想你可以说Mason这样的人是一种角色,但是上面这三部戏里的女性形象,我试着让她们看起来更像人,尽可能地把她们淡化成背景。她们内心感情丰富,花很多时间独处思考,不习惯被别人看着。即使是《我是爱》里的角色,她差不多是个花瓶妻子,但她不太喜欢被别人观赏,也不喜欢别人问她关于自己的问题,因此总有很多内心戏,我很喜欢这一点。我喜欢那种人物形象,同时有两种人格:一方面,这个人有很多内心戏,当她独自一人时观众就会偶尔看到,而另一方面,她又在外界表现出与他人相处的另一种人格。

IS:你演过那么多不同的电影类型和风格——从贾曼到漫威,但拍漫威电影和拍德里克·贾曼的电影是否真的有那么不同?

TS:从我的经验来看,漫威电影和贾曼的电影其实很接近。我拍过的片厂电影只有一小部分,导演都是带有实验性质去拍的。比如弗朗西斯·劳伦斯(Francis Lawrence)的作品《康斯坦丁》(Constantine,2005),我记得有很多非常聪明的技术高手跑到片场说:“快看我们刚发明出来的神奇东西,这样可以以玻璃碎片穿过空中来作为结尾。”《本杰明·巴顿奇事》(The Curious Case of Benjamin Button,2008)也是同样如此,有人会说:“快来我们刚发明出来的神奇东西,可以给布拉德·皮特(Brad Pitt)减龄,让他看起来只有15岁。”这和与德里克·贾曼当年一起拍摄一部宠物店男孩短片没什么太大区别。对于安德鲁·亚当森(Andrew Adamson)的作品《纳尼亚传奇》来说更是如此,他说:“我只做过动画,这是我第一部真人电影,完全就是黑暗中瞎摸索,你要不要来参与?”他当时是自己的开拓者,某种程度上来说,他当时就是个第一次拍片的导演,而我当时已经有很多与第一次拍片的导演的合作经验了。所以我觉得无论是独立小制作还是片厂大制作都是很接近的,只不过跟贾曼合作时我们用的是蓝幕,而不是绿幕,除此之外其它东西都很像。

IS:所以一部没有那些特效的剧情片,像《迈克尔·克莱顿》那样场景更传统的电影对你来说是不是比较陌生?

TS:我不知道那算不算传统,我觉得是更工业化,虽然看上去相对来说没什么特效技术。回头看那部片,我才意识到那其实是部好莱坞电影,是华纳兄弟出品的,主演还是乔治·克鲁尼(George Clooney),但我们当时是在纽约拍的,出外景的时候觉得非常熟悉。事实上,我和这部片的美术指导凯文·汤普森(Kevin Thompson)合作过几次,还把他引荐给了奉俊昊。我试着回忆上次走进一个我完全不了解的世界是哪部片,我想应该是漫威电影《奇异博士》(Doctor Strange,2016),但另一方面,其实《奇异博士》也和贾曼电影很像。我还很敏锐地意识到大卫·鲍威是《奇异博士》的死忠粉,我们还聊过这个。我少数几次与大制作特效电影的合作经历里最棒的事是这些电影到最后一天都是手工做出来的,都是由纸和线拼起来的。有个人说:“这是绿巨人浩克,你去和他说话。”但是,现在大家也都知道了,我实际上是对着一根棍子上的网球在说话,后期再去做绿巨人特效。我喜欢那样子,我喜欢那种伪造、假装的感觉,像是烟雾弹或是镜子。这就很像校园剧了,无论是和奉俊昊合作还是和德里克合作都和拍校园剧差不多,都是同一套工作方式,像是在游乐场里玩一样。

IS:你经常饰演无声角色,比如《假日惊情》(A Bigger Splash,2015),你会不会觉得那是个很大的挑战?

TS:其实那是最让我觉得舒服的一点。当然这或许也能解释为何我会喜欢巴斯特·基顿,我就是喜欢看无声的表演。年轻时看了很多默片:照顾我的人非常喜欢鲁道夫·瓦伦蒂诺(Rudolph Valentino)和葛丽泰·嘉宝(Greta Garbo)。因此对我来说饰演一个无声的角色完全没问题,我和贾曼的大多数合作都是无声的,无论是无法同步声音的超8毫米电影还是35毫米电影,甚至在《卡拉瓦乔》里也是一样,当然在《爱德华二世》里面有说几句台词,但《战争安魂曲》(War Requiem)里面完全没有台词,所以我非常舒适,甚至比有台词的电影更舒适。

IS:你经常饰演永生角色,比如《奥兰多》,还有吉姆·贾木许(Jim Jarmusch)的《唯爱永生》(Only Lovers Left Alive,2013),或许也可以说超英角色也是永生的。为何对这类角色着迷?

TS:这个问题有点吊诡,因为是个先有鸡还是先有蛋的问题。就算在《奥兰多》之前,我就已经演过《友尽了》(Friendship’s Death,1987)里的外星人,这是我拍的第二部剧情片,导演是伟大的彼得·沃伦(Peter Wollen),最近去世了。这个角色是从另一个星球来到地球,想搞清楚当一个人类意味着什么:人类是什么——我要怎么去做一个人类?我只有有限的生命,要用各种人类行为去填充它。不过这也是为什么那些拥有无限生命的人物角色很吸引我——《唯爱永生》里的Eve活了两千年,还在不停地重塑自己。或者奥兰多,关于重塑,我对身份认同的概念非常感兴趣,这个社会总是在兜售一个概念,每个人都有一个身份,很可能是早就安排好的身份,但即使你可以自己决定身份,OK,你赢了一点。你可以决定你是谁,你是做什么的,你对什么感兴趣,然后就没了,余生都要带着这个身份活着,你没法进化、变形,一点点都不行,更别提完全转变身份。我不相信这个,是个糟糕的欺骗。即使我还是孩子的时候,我就一直注意到人们在这个压力下遭受痛苦,我当时就很好奇为何人们都如此坚定地循规蹈矩。所以我感兴趣这种故事:人们在面对这种困境的情况下被推到绝境之处不得不做出改变,他们的身份、对自我的认知都需要发展。因此,我不仅仅是在说奥兰多,TA生来是个男孩,后来意识到作为一个男人必须要杀人,然后睡了七天之后醒来发现自己变成了女人。我也是在说《欲劫迷离》里的霍尔,她竭尽所能去完成一个家庭主妇的职责,但后来(剧透警告!)却发展到她要埋尸体,然后还爱上了一个脖子上有骰子纹身的男人,她被逼到这般境地,不得不彻底反思她到底是谁,更别提她会做些什么,这种感觉令我着迷。这种设置很早就有了,早在《卡拉瓦乔》里,角色也在发生改变——吊床里的那个女孩变成了一个穿金戴银的交际花。我一直对这个有兴趣,不觉得特别奇异,每个人随时都在面临这种情况。你懂的,你变成一个母亲后,哪一部分还会和以前一样?非常少,一切都在变化,就像在坐过山车,你只能坚持住,然后生活继续。这是老生常谈的事情,但这是唯一一件我们可以在人生中依赖的事:变化。其它什么都没有。只要你做好准备迎接变化,那么就不会发生任何问题。

|原文刊于《视与听》杂志2020年4月刊|翻译:小双 @迷影翻译