六十年来,受到方法派影响的美国演员【原注:方法派表演(Method Acting)指受斯坦尼斯拉夫斯基启发、经由埃利亚·卡赞和李·斯特拉斯博格的组合剧院(Group Theatre)和后来的演员工作室(Actors Studio)以及其他著名教师如斯黛拉·阿德勒和桑福德·梅斯勒主持的表演工作坊改造发展的一整套表演技巧】自创了一套塑造人物的方式,在打破经典电影的陈规的同时,树立了新的表演范式:内省、自然主义、角色浸入、演员主动创造性和自我的彻底投入。1950至1960年代的影坛属于马龙·白兰度、蒙高马利·克里夫特、詹姆斯·迪恩,乔安娜·伍德沃德,罗德·斯泰格尔和保罗·纽曼。1970年代,罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、达斯汀·霍夫曼、梅特尔·斯特里普、简·方达和莎莉·菲尔德走上圣坛。1980至1990年代,米基·洛克、丹尼尔·戴-刘易斯、小罗伯特·唐尼、西恩·潘熠熠生辉,紧随其后的是本尼西奥·德尔·托罗和莱昂纳多·迪卡普里奥。二十一世纪初的十年,这种执迷于融心理投入与外形改变于一体的表演风格,其统治地位愈发牢固。

德尼罗一代

为方法派代言的,既非传奇的机构(演员工作室),也非特殊的技巧(方法派),而是一个演员。虽说白兰度开启了躁动的、倚重身体的表演之路,德尼罗才是大多数演员参考或比较的对象,虽然有时也不乏讽刺【原注:“罗伯特·德尼罗为演俄狄浦斯王打爆自己眼睛之类,我才不信这套呢”:菲利普·诺瓦雷 《首映》128期】。 正当这位方法派宗师快要退隐江湖之际,他那种特别的表演力量却通过从马丁·斯科塞斯电影里丹尼尔·戴-刘易斯和伊莱亚斯·科泰斯的苦笑 【《纽约黑帮》,2002;《禁闭岛》,2010】,或是克林特·伊斯特伍德电影里西恩·潘和迪卡普里奥的神情举止【《神秘河》2003,《胡佛》2011】得到了传承。

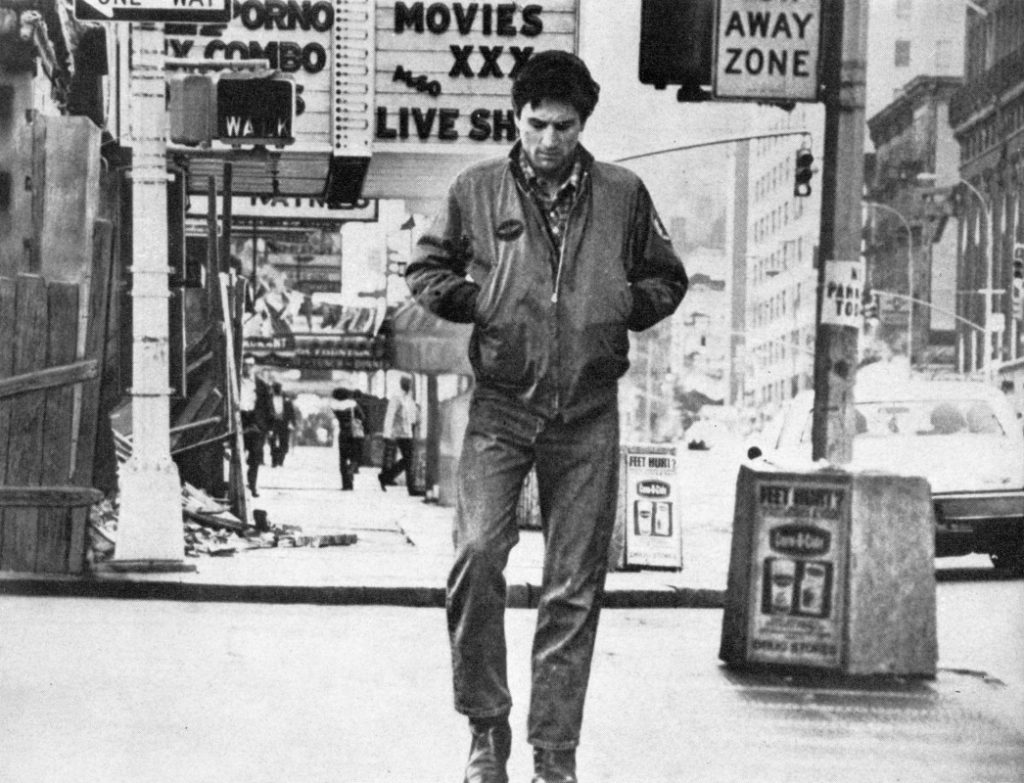

过去六十年可以划分成两个阶段,每个阶段都由一对导演/演员的组合统治,重新定义电影表演方式。1950年代由卡赞/白兰度引领革命,《欲望号街车》(1951)和《码头风云》(1954)的矫揉造作影响了直到1970年代的各代演员。斯科塞斯和德尼罗通过《出租车司机》(1976)和《愤怒的公牛》(1980)强化了方法派演员神经症性和模仿性的双重维度。此后,角色扮演逐渐被看作一种要求心理-生理超常投入的名副其实的挑战。

头脑里的风暴

《出租车司机》里反人类的主人公,在最后任由自己的愤怒发作前(类似阿尔·帕西诺的爆发),亦步亦趋地领会了所谓文明中的各种罪恶,。这是方法派表演的典型例子,尤其符合吉尔·德勒兹的定义:在一个积聚了由“微运动”传达的种种情绪的“植物性”句子之后,接上一个“动物性”句子(acting out),在此过程中,演员突然释放出抑制的能量。本·戈扎那正是通过方法派的技巧才“学会了如何控制感情,以便让它们在恰当时刻自由地——有时激烈地——流淌”(米歇尔·希尔塔,《正片》614期)。瑞恩·高斯林在《亡命驾驶》(尼古拉斯·温丁·雷弗恩,2011)里遵循的是同样的方法,车手一连串复仇式的暴力发泄正是先前情绪集中至一定强度的结果。

这种复杂心理在乔纳森·莱斯·梅耶斯身上也可找到。《赛末点》(伍迪·艾伦,2005)中,他神经质的语调令我们想起《郎心似铁》(乔治·史蒂文斯,1951)中的克里夫特;这也正是罗兰·巴特对五十年代戏剧演员不满的地方,他说他们“被扮演的人物所‘吞食’,试图表现出自己被激情的火焰包围,而必须不惜一切代价‘沸腾’”(“年轻戏剧的两个神话”,《神话学》,塞伊出版社,1957)。事实上,眼睛发红或者泪水模糊这种技巧,正是妮可·基德曼【原注:乔纳森·格拉泽《重生》中的歌剧场景】和迪卡普里奥【原注:《纽约黑帮》或《无间道风云》里叛徒皱起的眉头和不安的目光】在情绪顶点时的特征。在《总统杀局》(乔治·克鲁尼,2011)里,瑞恩·高斯林标志性的细微抽搐和充血的眼睛暗示我们,在一个尔虞我诈的地方生存,压力一直在积聚且永远无法真正消除【原注:类似科波拉1971年《教父》里阿尔·帕西诺的缄默】。

情绪的释放可以借助于著名的“情感记忆”的技巧。男演员在倾诉的场景中找到机会,解放长期压抑在他们巨人般身体里的感性:落泪的威尔·史密斯(《我是传奇》,弗朗西斯·劳伦斯,2007;《七磅》,加布里尔·穆奇诺,2008);《从此刻到日出》(科波拉,2012)里的方·基默,不论面对的事情是诡谲或是恶劣,他都显得不堪重负,面无表情,当最后他揭开自己的创伤时,他却哭得相当夸张。当然,还有《摔角王》(达伦·阿伦诺夫斯基,2008)里的米基·洛克,他用自己精神的伤口来滋养、丰富角色。在《敢死队》(史泰龙,2010)中,洛克作为动作明星堆里唯一真正的演员,肆无忌惮地在特写长镜头中奉献了一幕动人的追忆,他像那些个闹剧演员似的,演得“各种液体四溅,泪水、汗水、口水齐飙”,让人看到一种“可怕的生理作业,一种内部组织的畸形扭曲,仿佛激情就是无情的戏剧之手挤压下的一块湿漉漉的硕大海绵”(巴特《神话学》)。

“登上惠特尼峰的残疾基佬”

方法派表演促使演员接演一些困难的角色,有时候需要细腻掌握某个行业(出租车司机)或者某个体育项目(职业拳击手)的技术动作。情节的需要也会成为易装的借口:一个人物不同年龄段,如詹姆斯·迪恩(《巨人传》,史蒂文斯,1956)、迪卡普里奥(《胡佛》);双重扮演,如达斯汀·霍夫曼(《窈窕淑男》,西德尼·波拉克,1982)、格伦·克洛斯(《雌雄莫辨》,罗德里格·加西亚,2011)或者是一个人物的不同侧面,比方说多重人格,如乔安娜·伍德沃德(《三面夏娃》,农纳利·约翰逊,1957)、莎莉·菲尔德(《心魔劫》,丹尼尔·皮特里,1976)、爱德华·诺顿(《一级恐惧》,格里高利·霍布里特,1996),以及……德尼罗(《捉迷藏》,约翰·波尔森,2005)。像达斯汀·霍夫曼在《雨人》(巴瑞·莱文森,1988)里那样,扮演病人或残疾人在好莱坞也很流行:德尼罗(《无语问苍天》,潘妮·马歇尔,1990),迪卡普里奥(《不一样的天空》,莱赛·霍尔斯道姆,1993)、卢塞尔·克劳(《美丽心灵》,朗·霍华德,2001),还有西恩·潘(《我是山姆》,杰茜·尼尔森,2001)——本·斯蒂勒在《热带惊雷》(2008)里对此狠狠嘲笑了一番。查理兹·塞隆在《女魔头》(派蒂·杰金斯,2003)里塑造融悲情与禁忌(卖淫、酗酒、偷窃、同性恋)于一身的人物时所使用的“方法派演技”(《解放报》,2004年4月14日),确实跟《矮子当道》(巴里·索南菲尔德,1995)所戏谑的相去不远。丹尼·德维托在里头演了个得过奥斯卡的明星,其“最好的角色是登上惠特尼峰的残疾基佬”【译注:位于美国加利福尼亚州内华达山脉中的一座山峰。惠特尼峰海拔高度为4418米,是美国本土最高的山峰】。这句俏皮话说明,在好莱坞,同性恋和残疾作为衡量表演水准的参数时,处于同等地位。从《费城故事》(乔纳森·戴米,1993)到《我爱你莫里斯》(格伦·费卡拉,约翰·里夸,2009),从《断背山》(李安,2005)到《米尔克》(格斯·范·桑特,2008),同性恋角色成为异性恋演员角逐奥斯卡的法宝。体格强壮的演员则青睐残疾角色【原注:丹尼尔·戴-刘易斯《我的左脚》,吉姆·谢里丹,1989;德尼罗《完美无瑕》,乔·舒马赫,1999】,或是截瘫患者【原注:白兰度《男儿本色》,弗雷德·金尼曼,1951;汤姆·克鲁斯《生于七月四日》,奥利弗·斯通,1989——这个角色本来是预订给阿尔·帕西诺的;蕾妮·泽尔维格《我自己的情歌》,奥里维埃·达昂,2010】。

《纽约,我爱你》(2009)中的两个短片,通过残疾角色,向我们展示了源自方法派演员的超级现实主义的表演普及到何种地步。希亚·拉博夫在谢加·凯普尔执导的段落中扮演一位残疾的青年侍者;另一段落中,布莱特·拉特纳讲完故事时,我们才知道奥莉维亚·特比这个一直坐在轮椅上的人物实则是位健全的女演员,她是在为自己的新片做准备。这正如德尼罗拍摄《出租车司机》时睡在自己的车里,或是如杰瑞·沙茨伯格言之凿凿地那样,初涉影坛的阿尔·帕西诺“一天24小时都和角色融为一体”(米歇尔·西芒,《沙茨伯格,从照片到电影》,阿谢特出版社,1982)。

怪兽

在对现实主义幻觉永不满足的追求中,方法派演员甚至不惜改变自己的外貌,将自然的身体与虚构的身体融为一体。德尼罗为塑造由清瘦变为胖硕的人物而增重几十公斤,与之呼应的是爱德华·诺顿令人惊叹的变形(《美国X档案》,托尼·凯耶,1998),还有艾瑞克·巴纳(《神鬼剁手》,安德鲁·多米尼克,2000),克里斯蒂安·贝尔(《美国精神病人》,玛丽·哈伦,2000),以及杰瑞德·莱托(《第27章》,J.P.夏佛,2007),他们都选择在自己杀手角色的扭曲心理上叠加一层肥大的皮囊(摄影机久久注视着肥胖的身躯,仿佛是想让一块奢华的布景永垂不朽并物有所值)。

某些过度的扮演却冒着“只成就演员个人荣耀”的危险(巴特,“狄德罗,布莱希特,爱森斯坦”,《美学杂志》,1973),比如瑞恩·高斯林不得不离开《可爱的骨头》(彼得·杰克逊,2009)剧组,因为他未经导演同意擅自增重,而后者希望父亲的角色一直保持年轻人的外表(新主演马克·沃尔伯格的上位印证了这一点)。他也曾在《蓝色情人节》(德里克·斯安富朗斯,2010)过度表现落魄丈夫的怪相(胡子,秃顶)。

如果说某些角色确实需要极度瘦削【原注:迈克尔·法斯宾德在史蒂夫·麦奎因2008年的《饥饿》中扮演的“耶稣式”人物】,这种危害健康的牺牲有时并不那么划算,比如马特·达蒙出演《生死豪情》(爱德华·兹威克,1996)时,“时刻准备——就像德尼罗那样——为他扮演的吸毒者奉献自己的血肉”,“他减重二十公斤,弄坏了肾上腺,导致严重的营养不良,差点性命不保”(彼得·比斯卡因德,《性、谎言与好莱坞》,Le Cherche-Midi出版社,2006)。克里斯蒂安·贝尔则是这方面当之无愧的擂主【原注:布拉德·安德森2004年《机械师》里那个骨瘦如柴的失眠者,真就跟电影台词说的那样:“再瘦,你就活不下去啦”】。

尽管有一些表现主义的尝试(如约翰尼·德普),二十一世纪开头这些年,方法派还是演员遵循的主要标准,即便不是出身演员工作室或是类似的表演工作坊的演员,也对此孜孜以求而近乎盲目崇拜。老牌演员汤姆·汉克斯,他凭借艾滋病毒携带者(《费城故事》)和傻子(《阿甘正传》,罗伯特·泽米吉斯,1994)的角色蝉联奥斯卡影帝,又在《荒岛余生》(泽米吉斯,2011)中减重数公斤;布拉德·皮特在扮演多米尼克·塞纳1993年《加州杀手》中的精神病人和特瑞·吉列姆1995年《十二猴子》中神经兮兮的角色时甘愿自毁俊美形象;史泰龙变成又胖又弱的警察(《警察帝国》,詹姆斯·曼高德,1996);约翰·特拉沃尔塔变成残疾的酒鬼(《给鲍比·朗的情歌》,姗妮·盖博,2004);乔治·克鲁尼变成胡子拉碴胖乎乎的中情局官员(《辛瑞那》,斯蒂芬·加汉,2005),西格尼·韦佛变成患孤独症的母亲(《雪季过客》,马克·埃文斯,2006);吉姆·凯瑞瘦成(假的)艾滋病人(《我爱你莫里斯》)。方法派的金科玉律甚至传播到了美国之外。别说英国演员【原注:希尔塔《第612期》把丹尼尔·戴-刘易斯、贝尔、法斯宾德和白兰度、德尼罗相提并论不无道理】和澳大利亚演员【原注:巴纳、凯特·布兰切特——她在吉姆·贾木许2003年《咖啡与香烟》里一人分饰姐妹两人,在2007年托德·海因斯《我不在那儿》里饰演鲍勃·迪伦】皈依了方法派,就连法国人都感染上了【原注:让-弗朗索瓦·里谢2008年《头号公敌》两部曲里的文森特·卡塞尔,或是文森特·加伦特2011年《推定有罪》里的菲利普·托雷顿,都跟菲利普·诺瓦雷“反德尼罗”的姿态大相径庭】,比利时人也不例外【原注:迈克·诺斯卡2011年《顽固分子》里的马提亚斯·修奈尔呈现的正是“《愤怒的公牛》里德尼罗式的表演”;参见《正片》613期】。

“几乎就是真实生活”

扮演一个与自己相去甚远的角色,使用的却是自己的精神甚至肉体,这是方法派的本体论的悖论。演员面临的主要危险是“同时与艺术和现实割裂”(罗曼·加里,《白狗》Chien Blanc,伽利玛出版社,1970),正如卡罗尔·贝克声称的那样,《宝贝儿》(卡赞,1955)“几乎就是真实生活”,而“演员的表演好像已经消失了”(《正片》,427期)。过度,不管是真实的还是幻想的,都在模糊着艺术和精神疾病的界限。《现代启示录》(科波拉,1979)的片场,马丁·辛确实酩酊大醉,在砸镜子的时候弄伤了自己,好似詹姆斯·迪恩在拍摄《无因的反叛》(尼古拉斯·雷,1955)时弄断自己的手指。哈维·凯特尔甚至真的用针筒为自己注射海洛因(《坏中尉》,阿贝尔·费拉拉,1992;参见伊丽莎白·赫尔格特《Le Destin d’Abel, un élan d’amour》,K Films出版社,1999)。至于公认爱折磨自己的华金·菲尼克斯,在出演《我仍在这里》(卡西·阿弗莱克,2010)时,不仅增肥蓄须,还把自己封闭在角色里一整年,好让全世界都相信这并非戏言。

但白兰度靠方法派技巧演不了《教父2》(科波拉,1974)里年轻的维托·科里昂,德尼罗靠方法派技巧也焕发不了青春,去演《教父3》(1990)里迈克尔·柯里昂的继任者。今天,数字技术可以给演员去皱(布拉德·皮特《本杰明·巴顿》,大卫·芬奇,2011;杰夫·布里吉《创战纪》,约瑟夫·科辛斯基,2011),也能赋予他们健美运动员的腹肌(《斯巴达300勇士》,扎克·施奈德,2006)。然而,从马龙·白兰度到方·基默,那些曾无畏地改变容颜以便更好成为他者的人,当他们真实的衰老过程讽刺地止于自身肉体的膨胀时,上述外貌和生理年龄层面暂时的胜利也只不过近乎虚荣罢了。

|原文标题:TAXI DRIVERS ET RAGING BULLS: Les héritiers de La Méthode aujourd’hui)

|出处:《正片》(Positif)杂志,2012年 617-618期,第58-61页

|翻译:@深黑的蓝 校译:柳莺 @不下海的井龙王