精神分析和电影起源于19世纪的同一年:1895年弗洛伊德发表了其关于癔病的研究,同年卢米埃尔兄弟放映了世界上第一部电影,在当时还是无声电影。自那时开始,无论精神分析还是电影都改变了我们对于自身的看法,它们不仅仅描画外在现实,同时还刻画内心世界,而对观众来说,电影尤其适合表现这种内在现实和外在现实之间的过渡空间。而同样可以肯定的是,电影的镜头语言接近于潜意识,这为电影媒介的巨大成功做出了贡献。当我们看电影时,我们便进入到了一个与潜意识联系紧密的内心过程之中,在这里理性的评判和理解第一次丧失了效力。弗洛伊德在他的著作《自我与本我》中虽未直接提到电影,但关于“影像中的思考”他写道:“在影像中思考[…]只是并不正确的意识,在某种程度上它比文字更接近于潜意识的想法,并且无疑,个体发育和系统发育是要比这些更加古老的。” (注1)弗洛伊德这里的个体发育,指的是从婴儿到成人的个体发展史,而系统发育是指人类作为一个整体的发展历史,从动物到人类的复杂发展过程,伴随着这个过程的是火的发明与使用,语言、文字和艺术的发展。

每一部电影作为艺术创作的表现形式,首先将我们引入潜意识中去,就如同一个精神分析者在精神分析治疗的过程中,将自由联想与梦境连接起来。电影理论家和心理分析学家曾多次指出,看电影和做梦有很大的相似性,主要表现在图像的运动,睡眠和电影观赏的痴迷状态,图像与场景的直接联系,更确切的说是做梦者以及作为观察者的电影观众都无法介入梦境和电影中。比如,伯特伦D.勒温在1946年引入概念“梦-荧幕”(原文:“梦屏”),用来表示做梦者的梦境。(注2)这种电影与梦境之间的类比可以进一步扩展到精神分析的情境中去,在其中分析的规则依然适用,人们任由思想驰骋,最初只是观察想法和感觉,被动地接受它,拒绝机械地发泄,无意识并且无计划地进入到思想和感受之中。针对理解深层心理,阐释有关梦境、自由联想、甚至影片,弗洛伊德都已为我们提供了可用的基本工具。尽管弗洛伊德本人从未阐释过任何一部影片的精神分析意义——就艺术成就而言,他把精神分析的研究主要运用于雕塑和文学——他仍然使精神分析学的发展成为一个全新的,用于研究治疗人类灵魂和人类文化的方法。而这一方法使得我们对人类和文化的理解发生了根本变化,令人惊讶地,也产生了电影和其对观众的影响方式的新见解。(注3)

阿尔弗雷德·希区柯克的作品受到了精神分析学家的很多关注,引发了他们的兴趣。

在过去,他的很多电影都被精神分析学家们讨论,不仅仅在精神分析专业文献中,而且精神分析学家还从他们的专业角度面向更广大的受众,去评价他的电影系列。《爱德华大夫》(Spellbound,德语译名:《为你而战》,1945),引发了精神分析界浓厚的兴趣,因为在影片中,希区柯克试图精确展示20世纪四十年代起源于美国的精神或心理治疗的作用方式。这对于我的文章来说更像是一个“偶然发现”。

在电影中所描述的主角的治疗措施并不符合现在精神分析的方法和技术要求。我也尽力不将这部电影作为一个疾病和治疗的故事来理解。《爱德华大夫》与希区柯克的后期电影《迷魂记》(Vertigo,德语译名:《死者的国度》,1958)和《艳贼》(Marnie,1964)成为一个系列,在其中男主角或女主角同样忍受着神经质的冲突和病状带来的困扰,其在电影的推进中有着不一样的作用,以特殊的形式促进电影的张力。相反,我想要让人们理解电影中的一些场景,就比如,在这里,希区柯克特殊的电影技巧唤起观众的观影经历,此时有意识接收到的图像唤醒了前意识的联想,而这又反过来暗示出潜意识中的场景。在这样的联系中产生了一种体验,我们可以将之理解为艺术体验,或者更确切地说,可以理解为希区柯克的艺术体验。

对于电影中与精神分析相关的理解现在主要集中在对观众的影响。因此,与精神分析有关的电影理论和电影阐释就远远地留在了其早期阶段。在早期阶段,精神分析学家将电影,电影中的某个角色,甚至是电影导演作为精神分析病人,试图将电影叙述当作演员或者导演的潜意识所操控的作品去理解。而这一理解也确实符合精神分析法本身,也即以个人的心理为观察和关注的中心,并试图以客观的角度去研究个体的心理。与此同时,那些“全知的”精神分析学家,在面对他的患者们时的态度却是,为了在精神分析时更细致地观察主角之间隐藏在潜意识中的互动,将自身隐藏起来,消除自身的影响。这样一来,这种精神分析的行为便可以看作是一种体验,其中的患者和心理分析师一样,共同参与其中,通过许多口语和非口语的交流,通过分析的主题和意想不到的事态发展,通过在精神分析中从未出现过的全新局面,他们一起创造了精神分析的过程。这样一来,对于电影作精神分析阐释的重点便转移到了内心的过程中来,电影激发了观众的共鸣,让电影阐释不可避免的带上了观众的主观色彩。

现如今,当精神分析师(心理医生)在初次面对潜在的患者时,都以一种观察患者同时理解患者的开放姿态。医生在第一次会面中让自己进入到患者的内心真实中去,在其中他跟随着患者自发的关系提供(Beziehungsangebot),首先让一切自然地发生,然后观察患者的意识和潜意识,去试着理解患者。比方说,一个患者以什么样的方式在电话中挂号预约,患者说出的第一个词语,他如何和心理医生沟通会诊时间,他如何组织问候的语言以及如何引入他的话题,每一个细节都有着重要的作用。(注4)这样一来,作为精神分析师,我们首先问自己的,并不是我们能否治愈患者,而是将我们的注意力放到不寻常的角度,即患者如何对待我们。 我们注意治疗时的对话方式,迫使自己使用特定的手势和面部表情,同时也避免在认真观察和进一步理解患者时投入感情。

精神分析师在他沉浸于电影中,想要利用他的专业知识深层次理解电影时,存在着相同的观点。他自问,随着电影以一种爆炸式的方式引发他的共鸣时,在他内心唤起了什么样的想法、感受、联想和图像。我们可将问题表述为:“电影想要告诉我们什么?”我们同样可以将这个问题扩大到导演和观众的虚拟互动中来:“导演想要告诉我们什么?”“他想要让我们有什么样的感受?”“当他在电影创作的过程中,如何想象虚拟的观众?”我们在此不认为这些问题是真实的,并非从导演实际上真的是从这样想或者那样想的假设出发,而是将它理解为虚拟的,我们试图研究,若导演的意图是这样的话,虚拟的导演想要引起观众何种共鸣:我们运用的是一种“假象视角”。

希区柯克在《爱德华大夫》中讲述了如下的故事:年轻的精神科医生彼得森博士在一个诊所里面工作,她热情地用当时还是新鲜事物的精神分析对患者进行治疗。在诊所的工作人员都静候新主任医师爱德华兹博士的到来,他将代替即将退休的博士默奇森出任院长。对爱情毫无经验的彼得森博士对爱德华博士一见钟情。但是,爱德华医生却出现了一些奇怪的症状,比如说患有严重的心理疾病和健忘症。最后人们对他的产生怀疑,原来他根本就不是爱德华医生本人,而他谋杀了本来要来的爱德华医生,冒名顶替,取而代之。只有年轻的女医生相信他,跟着他逃到纽约,希望精神分析法的帮助下找到他的真实身份和失忆的原因。她和爱德华一起拜访了她以前的老师布鲁诺夫教授,与老师一起分析了这个化名为约翰·布朗的男人的梦境。他们找到了一部分失忆症的原因,他又记起了他和真正的爱德华教授一起度过的假期滑雪胜地。他们去到那个地方,因为彼特森医生猜想他的失忆症和身份转变是由外伤引起的。在滑雪中划过深渊时他突然记起了过去:约翰·布朗,他的真名其实是约翰·贝兰特,童年时在一次意外中导致了弟弟的死亡。他知道了自己的真实身份,爱情和治疗故事要走向幸福结局之时,警察却发现爱德华博士是被左轮手枪开枪杀死的。约翰·贝兰特将因涉嫌故意杀人被捕并判刑。彼得森博士返回诊所,老主任医师默奇森博士继续在那里担任领导。默奇森大夫一句失言,令彼得森医生如梦方醒,她又一次分析了贝兰特的梦境,并且知道了,其实他在梦中潜意识里面给出了线索,默奇森大夫其实才是杀害爱德华的凶手,但他却因为对他幼年时期过失的愧疚把线索遗忘了。在真相败露之后,默奇森大夫用手枪结束了自己的生命,而重新相逢的情侣也期待着幸福的未来。

为了理解希区柯克《爱德华大夫》对观众影响,我必须解释一个概念:“焦虑渴求”。这个词是康拉德·沃尔夫在1959年艰难翻译迈克尔·巴林特(Michael Balint)名为《惊悚和回归》(Thrills and Regressions)的书时引入的。(注5) 巴林特在德语版的序言里面指出,焦虑渴求虽然是一种感觉,带着情绪的特点,但词义范围却比英语中的“惊悚”(thrill)广得多,并且焦虑无论如何也不属于惊悚的范畴。同时,德语概念“焦虑渴求”也已被精神分析用来表示,通过将恐惧性欲化(Libidinisierung)使得恐怖的生活充满乐趣,以达到抵御恐惧的过程。尽管有这样词义的限制,我想要将“焦虑渴求”作为我对希区柯克电影艺术创作思考的重点,因为在观赏他的电影时,“焦虑渴求”的产生似乎是一个基本要素。

此外,巴林特进一步发展了“焦虑渴求”的概念,在《眩晕产生快乐》中他观察了一年一度的集会。 (注6)而眩晕不仅是希区柯克电影中的一个重要元素,也是在观众观赏电影时的重点,观众对于电影主角的身份的认同感,富有成效地产生和唤醒了眩晕和与之相伴的恐惧。而《爱德华大夫》也同样使我们产生眩晕的感觉,这主要是通过情侣在深渊上方极速滑雪的场景展现。作为观众我们预料到了跌倒,飞离熟悉的地面,并且我们已经在“约翰·布朗”的连续梦境中见到了人体不受控制地落入深渊。巴林特在观察船型秋千、旋转木马和过山车后写到:“这种恐惧的本质可以描述为丧失平衡,稳定性和安全地面的可靠联系。” (注7)他描述了这种娱乐和乐趣的三种典型: a)一定量有意识的恐惧,或者对于真实外界危险的知晓;b)人们自己故意或者刻意暴露在这个外部危险中,由此引发的恐惧;c)仅存在非常渺小的希望,人们将熬过恐惧并且战胜它,危险消除,可以不受伤害地重新返回安全的地方。这种面对着外部危险而混合着害怕,欢乐和满怀信心的希望是所有“焦虑渴求”(惊悚)的基本元素。(注8) 在这种情况下,恐惧的体验是不能避免的,相反人们尝试它,因为恐惧的体验伴随着愉悦,而由此得到的愉悦比与恐惧相伴随的不适要多。

到目前为止,我们的思考还停留在对于影像,事件,场景感知的层面上,而这些我们可以重建和复述。我们将电影中“焦虑渴求”场景的搜寻推广到“源初场景”的幻想之中。精神分析学家用这个概念来描述孩童观察、幻想涉及父母性交场景以及由此产生的感受的总和。这一概念在电影表达中非常常见,或者至少是用来暗示性和暴力是人类的基本力量。源初场景被精神分析理解为孩童时经历和幻想的后遗症,一直伴随着内心感受并且推动着我们对电影图像的渴望。 当然还有其他将观众吸引到影院的特殊因素: 电影院的黑暗,对于影像的被动接受和身体的甚少移动,其他观众静止不动的状态。观众的身体和灵魂都陷入被动,类似于从清醒到睡着的过渡状态。随时间的变化,自身也会有意识地重新开始感知。电影开始时,我们便以一种特殊的形式“进入到电影中”,我们的一部分,似乎与影像建立起了联系,通过影片,我们与自身幼年的欲望联系了起来。

沃尔夫冈·洛伊施指出,除了这些因素,其他图像投影的设备也会触发特定的情绪反应,如摄像头和投影仪技术。(注9)他同时还提到了“暗链”的效果,“暗链”就是除了可以感知到的图像和运动轨迹之外的第二条前意识的感知链条。在技术上,用于电影拍摄和放映的频闪观测器在多数电影中每一帧都在二十毫秒内闪现两次。而曝光的次数是48赫兹/秒。在如此短的时间内我们的眼球无法辨别每一张图片,所以在人脑中就自然形成了它们是持续运动的错觉。从梦的精神分析实验研究中我们可以得出,在只有几毫秒的时间里面显示的图像内容,会停留在有意识的感知中,会在晚上的梦和白日梦中再度出现,当然是伴随着拆解、重新拼凑和再次糅合压缩等一系列在内心的加工过程之后。而这里的拆解指的是拆分情绪上相互联系事物,将图片重新改写成其他内容,集合不同的含义将它们压缩到同一影像之中。在图片内容展示后的极短时间内,大脑中对之无意识的模仿就会产生。即使是电影,也是由如此短时间的明暗交替变化组成的,大脑便很容易注意感知的链条,而感知链条是由投影仪中电影黑暗的瞬间触发的:“即使我们没有办法‘看到’那个隐秘的暗链,它也构成了令人不安的‘空白’,而这同时可感知可看见的电影素材又在自我内心引发了反响。这种在黑暗中展现的崩塌以及感知的失效,这种空白,产生了轻微的焦虑。”(注10)

德国导演亚历山大·克鲁格也在说明黑暗对于我们电影体验的意义时有着相似的表述:“卢米埃尔和爱迪生发明的电影放映设备,四十二分之一秒是一个放映阶段,而四十八分之一秒影片是亮的,这与现实生活或者电的领域都不同。这就说明,电影由停顿组成,电影停顿时,在我们的大脑中,影像当然还在活动,并与电影相互补充。” (注11)克鲁格还援引主角在最后一刻才回忆起的他与神经生物学家埃里克·坎德尔的对话:“由于有数以十亿计的脑细胞在大脑后部的视觉皮层活跃着,所以黑暗时,视觉皮层的脑细胞最活跃。” (注12)黑暗的阶段为个体内在图像提供空间,使得电影中所呈现的影像与观众的自我感知联系起来,相互补充。从精神分析的角度可以将之理解为联想,主要是与电影进程联系起来的内心情感,如回忆,幻想和情感变化。

没有一个导演像阿尔弗雷德·希区柯克一样将电影中的每一个细枝末节仔细考虑,精雕细琢,特别是悉心布置的摄像镜头以及由此引导的观众视角。

对此,格哈德·毕里尔斯巴赫写道:“我认为,这意味着,摄像机一直摆放在合适的地方,这也是克洛德·夏布罗尔敬佩希区柯克的地方。阿尔弗雷德·希区柯克首选50mm焦距的镜头,而50mm也大致相当于我们视觉系统的焦距。也就是说,当我们观看他的电影时,我们的空间感和距离感是和现实相同的,希区柯克的电影就让人很快的沉浸其中。” (注13)正是希区柯克电影中这种 “沉浸其中”的感觉激起了观众的情绪,而这种情感世界的吸引力是如此巨大,使得人们在电影中迷失了。希区柯克一直在尝试着消除个体主观和有距离感的视角。而希区柯克在《爱德华大夫》中运用的方法之一就是连环梦,其基本特征是由萨尔瓦多·达利创造的。

梦境的不同部分交叠缠绕着,这在电影推进中处于中心位置,有着重要的作用。从观众的接受视角来看,在《爱德华大夫》希区柯克使我们面对并且感受着电影的前后联系,而在其中又描述了主角所做的连环梦。从自身的经验我们可以得知,梦境拥有强烈、甚至是压倒性的特征,梦中浓烈的情感可以一直伴随着我们,直到我们醒来才无法直接感受到。感觉在我们醒来的瞬间还存在,但是当我们之后想要描述梦境,试图用语言去解释它时,梦境带给我们的深刻印象却又消失不见。与此同时,描述印象时我们也缺乏卓有成效的语言。首先,当一个做梦者有空闲时间并且准备好,在梦醒后的清醒时分,去追寻他对于所描述的梦境每一个部分的联想,我们才有机会重新遇到在梦中倾泻出来的情感波动和各种各样的冲突。而且,我们作为精神分析师,也习惯于在一个小时之内记录下梦境的所有要素,去观察和研究梦境之间的联系。而所谓梦的联系并不仅仅是梦境记录中所给出的思考和念头,还包括这特殊的一个小时内所有的手势、词语、回忆和联想。在《爱德华大夫》中围绕着一个中心梦境的设计也是运用了相似的手法。在早年希区柯克和弗朗索瓦·特吕弗一系列的谈话中,希区柯克透露出,他想要用连环梦打破电影中对于梦境的传统,并且因此与萨尔瓦多·达利合作:

“我唯一的原因就是,用比原本电影中更加锋利而尖锐的轮廓,去获得纯粹的视觉上的梦境。我需要达利,因为他画中那些锐利的轮廓,[…]因为那冗长的阴影,那无尽的距离感,那在尽头才交集的线条和那些没有形状的脸。”(注14)

希区柯克是如何将达利的画作融入自己电影中的呢?伴随着约翰·布朗对于自己梦境的描述我们看到了一系列图像,那是在达利的启发下希区柯克绘制出来,放到电影场景之中的。我们虽然认为,我们看到的是约翰·布朗回忆起来的梦境,但事实上我们看到的是戏中戏。希区柯克设计了一个梦境,让我们可以想象它。实际上在这里梦境和电影设计之间也有相同之处:我们的梦境绝大多数都是视觉的,虽然也有听觉和触觉的方面,但使得它生动形象的,却是视觉的转化、压缩和隐喻象征。我们在精神分析领域将这些视觉的转化、压缩和象征归为原初过程的范畴,此时理性思考的普遍规则都不适用。

我们在电影院中,我们“看到”了一个梦境,梦境的图像是及其强烈地保留在记忆之中的,虽然由于我们自身的抵御机制梦境变得面目全非,但是它出现并且彻底改变了我们的记忆。我们首先看到在黑夜般漆黑的背景上,许多睁开的人眼(图1)。然后它们就像一个幕布,在它们的下面是摆放着桌子椅子的舞台,就像赌场,人们正忙着玩牌。一个男人用一把和他自身一样巨大的剪刀,剪开了幕布,并且剪开了背景中的眼睛(图2)。然后出现了一个穿着暴露的女孩,绕来绕去,亲吻每一个在场的人,首先亲吻的是做梦者本人,而他在一张桌子旁坐着,看着这一切(图3)。

接下来的场景是做梦者坐在一张巨大的桌子旁,对面是一个留着胡子的男人。做梦者说:“我来玩牌。”但是桌子是如此巨大,以至于两个玩家没有办法在上面玩牌。我们看到桌子中间,做梦者放了一张梅花7,而留着胡子的男人将他的三张纸牌翻开,牌都是空白的。赌场的老板,用织物将自己整个头部都包裹起来,警告留着胡子的男人。

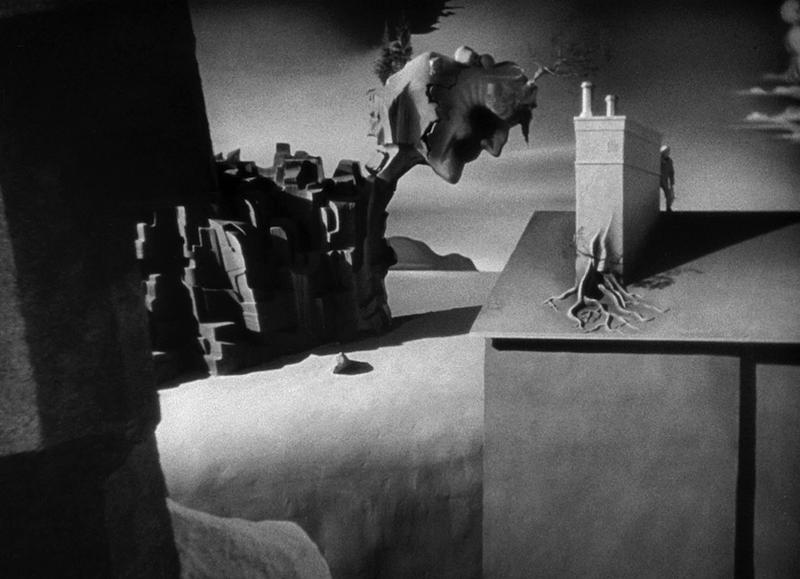

然后镜头转到在沙发椅上躺着的约翰·布朗,彼得森博士和布鲁诺夫教授的分析场景。在被短暂的打断之后,梦的场景发生了转变。我们又重新置身于如达利的画般的场景中(图4): 右侧是一个带烟囱的建筑,它的墙角就像是树根一样,在倾斜屋顶的左侧边缘站着一个男人(阴影强调了屋顶的倾斜角度)。在电影片段的中间和左侧,我们看到了一个几何形状,好像一个村庄,从中凸显出一个不自然的形状,就像是一个人的头颈和线条分明的人脸。那个男人从屋顶上掉落下来,在空中多次翻滚。约翰·布朗说:“我看到那个留着胡子的男子,慢慢的,头朝下地从屋顶上跌落。”

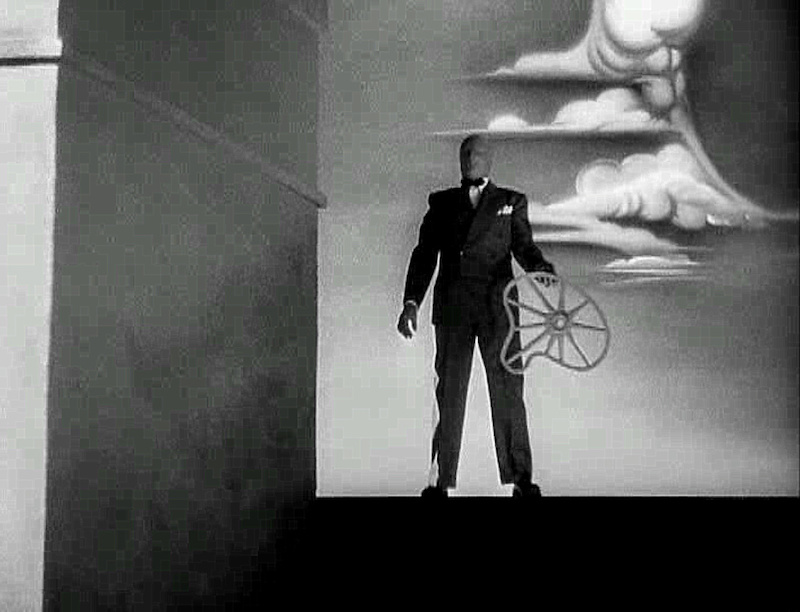

在烟囱后面出现了一个带着面具的男人,手中拿着车轮,车轮的一侧已经变成椭圆形的了(图5)。他让轮子从屋顶上落下去,而他自己依然一半在阴影中,一半在光明中。我们的视线一直随着轮子移动。在接下来的场景中(图6)我们看到主角沿着斜坡往下跑——我们也可以说,我们和主角一样经历了这个梦,我们自己沿着斜坡往下跑。在背景中,我们见到广阔、空旷而平坦的景色,远方的地平线上有山脉。右侧有一个巨大的钳状物体,它随时都有可能翻到。一个巨大的阴影跟随着正在跑步的人。

那么这些截取的电影素材中的要素,是如何体现阿尔弗雷德·希区柯克“焦虑渴求”的?作为观众我们安全地坐在电影院的椅子上,深知在电影结束之后生活并不会因此而存在困难,我们还会回到现实生活中。虽然还会感到恐惧,但是通常情况下会引发身体正常的抵御和应对机制,使得我们可以适应这种恐惧。而在电影中却与之不同,在梦境中我们多次陷入迷失,并且开始怀疑自己习惯的感知,感情开始剧烈而异常地波动。我们看到的眼睛(图1):内省是人类意识中“超我”的一种机能,我们经常将之投影到其他事物上,超我可以使我们产生出羞耻和内疚的感情。因此在迷信中是避讳“邪恶之眼”的,并用对应的魔法将之驱逐。我们用来看见事物,观察事物的眼睛也与恐惧有关。我们的眼睛又与焦虑渴求相联系,并且害怕强光和失明。所以俄狄浦斯在占有他的母亲乔卡斯塔之后,作为惩罚弄瞎了自己的眼睛。因此可以看出,在梦中,那把巨大的,来势汹汹的剪刀剪碎了眼睛,由此产生了警告阉割焦虑和毁灭焦虑,因为人体的完整性受到了威胁(图2)。

而下一个梦境中的房子,烟囱,坠落的男子和椭圆形状的车轮(图4)都与我们看事物的习惯不同。贝兰特的描述是典型的焦虑渴求,我们在这一图像中失去了习惯上“脚踏实地”的安全感。而在物理学上不可能如此放置的头颅,跌落的男人,屋顶上用头巾包住头的男人(图5),不是圆形、无法滚动的车轮的掉落,所有这些元素都使人产生眩晕的感觉,并丧失了一贯的视角和与恐惧相关的安全感。

而焦虑渴求也通过梦境中最后一个场景的钳状物体展现出来(图6):它看起来并不稳固,无法站稳,同时又十分庞大,倒下来甚至可以把人砸死。

我们陷入到对于现实结构安全性的怀疑当中,而这使我们感到眩晕。那个追逐着奔跑男人的巨大翅膀,我们感知到了它的阴影,它的威胁,它与所有我们熟悉的事物都不一样,恐惧的感觉由此产生。由观众的联想产生的恐惧在电影的最后,彼得森博士和默奇森博士给出对梦境含义的解释后,都变得不值一提,所有的担心和焦虑渴求都消失不见。而用弯曲的车轮简单地象征左轮手枪这一可能的解释让人失望,虽然它将默奇森博士引向自杀。

拉尔夫·茨威伯提出,将希区柯克1940年到1960年间拍摄的美国电影连在一起观察,也就是说,尝试着抽丝剥茧,提炼出潜意识的中心主题。(注15)然后他发现,从1940年的电影《蝴蝶梦》(Rebecca,1940)到1976年的电影《家庭阴谋》(Family Plot,德语翻译:《家族坟墓》,1976)中,最主要的展示空间的镜头就是深渊和坠落,他将之理解为“内心情绪的视觉化”。“主要的,结构上两极分化的恐惧关系体现在:一方面存在着这样的恐惧,坠落、自己坠落、被动坠落、陡然下降或是陷入无底深渊;另一方面还有幽闭、吞噬和被侵占的恐惧。对于这一类恐惧我们可以将之称为广场恐惧症和幽闭恐惧,[…]同时还有抑郁类的恐惧:被过去的过失所控制,恶意地限制自身的生活。” (注16)这些观点浓缩进了《爱德华大夫》的关键场景中,其中英格丽·褒曼和格里高利·派克在滑雪中面临着坠入深渊的危险,主角在最后一刻才回忆起了直到现在还困扰他的童年创伤。在此的核心问题是在潜意识中形成的愧疚感觉,刻骨铭心,这是他自己建造的围墙,无法逃脱,在关键时刻甚至迫使他转换身份。他之前的身份被消灭了,被抹去了,我们在这里可以说他在心理上已经死亡了。仅仅通过个体自身的要求便可以再度恢复回忆,使愧疚感消失和接受自己的责任,消除灾难性的遗忘自身身份。

《爱德华大夫》使我们作为观众面对无意识的复杂关系纠缠,它无法有意识地解决,因为在我们的幻想中,这种内疚是压倒性的,让人充满恐惧的。我们可以说,这里表现的是人类的普遍困境。茨威伯在他的文章中也指出,希区柯克的电影给这个人类困境指明了出路,或者至少是提出了转化的方法:首先观众们自愿到影院之中体会坠落(这种坠落时希区柯克精心拍摄的),并且在电影中与主角一起坠落,这种坠落可以成为内心冲突的镜子,但当观众走出影院时,他已经从中解脱了。第二,观众充满希望参与到电影中主角悲剧性的变化和发展中,通过舍弃表面身份,经历检验和成熟的过程,从而得到全新的、解脱的身份。最后电影也提供了讽刺或者充满幽默意味的解决方式,人们也可以将之理解为外交官式的解决方式,即并不是无论如何都要设法摆脱这种困境,而是以一种全新的、不同的、使人解脱的方式去看待它。

希区柯克用他的电影与我们进行交易:我们忍受焦虑渴求,从而内心也就得到了净化。《爱德华大夫》虽然以无辜的、从孩童时期心灵创伤中解脱出来的情侣结束,但在最后一幕又退回到理解的可能性中去,而这一可能性同样贯串了整个电影:在现实生活中幻想也有导致罪责的可能。对此,希区柯克在阐述他的电影艺术时提出过这样的论述:“在虚拟的世界里面,电影艺术家用他们的电影‘探索’人们的认知和个体的生存条件和问题,而这也与无意识的现实有关:爱与性,失去,短暂易逝与死亡,放弃,失败与罪责,个人与社会之间的矛盾。”

|本文初稿是以《焦虑渴求——希区柯克<爱德华大夫>对于观众影响的精神分析思考》发表于2012年出版的《精神分析电影评论》的《电影空间——荧幕迷梦》当中,见137-148页。

【引文和注释】

- 弗洛伊德:《自我与本我》,1923年版,第248页。

- 伯特伦D.勒温:《做梦,嘴和梦屏》,《精神分析季刊》,1946年,见419-434页。

- 转引自帕尔芬·拉斯齐,格哈德·施奈德:《电影和精神分析》,2008.

- 这里原作者运用了双关的说法,德语中behandeln既有“治疗”,又有“对待”和“讲述”的意思,下段中对于电影引发的思考也大量运用behandeln词语的多种词义用法。

- 迈克尔·巴林特:《惊悚和回归》,1960年。

- 巴林特,见第17页。

- 巴林特,见第20页。

- 巴林特,见第20页。

- 沃尔夫冈·洛伊施讷:《什么让我们对电影着迷》,《心理——精神分析杂志》,2007年,第1189-1210页。

- 洛伊施讷:第1193页。

- 转引自乌尔苏拉·布什奈尔:《电影是生命》,亚历山大·克鲁格电影作品DVD合集,2007年6月14日, www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/tips/109588/index.html。

- 来源同上

- 格哈德·毕里尔斯巴赫:《进入的视角》,见《对话:精神分析和电影理论》第一卷,《阿尔弗雷德·希区柯克》章,第2-16页,此段话见第9页。

- 弗朗索瓦·特吕弗:《希区柯克先生,您是怎么做到的?》,1966年,第155页。

- 拉尔夫·茨威伯:《深渊和坠落——小议阿尔弗雷德·希区柯克的精神分析》,载于杂志《心理学——精神分析及其运用》,2007年,第65-73页。

- 茨威伯:第68页。

|翻译:金艘艘