「本文转自于非營利網路媒體《報導者》(www.twreporter.org)」

|文字:杨惠君 谢璇 |摄影:苏威铭

“在20多岁时,与侯导的电影相遇,因为如此,我意识到这里也是我父亲的故乡。我对台湾及台湾电影有了更深一层的思考,也爱上了这里。见到侯导本人,被他的个人魅力深深吸引,也想与他更靠近一些,于是我下定决心,要成为一个电影导演。我们两个没有血缘关系,但我始终认为,我就是他其中一位儿子⋯⋯。”

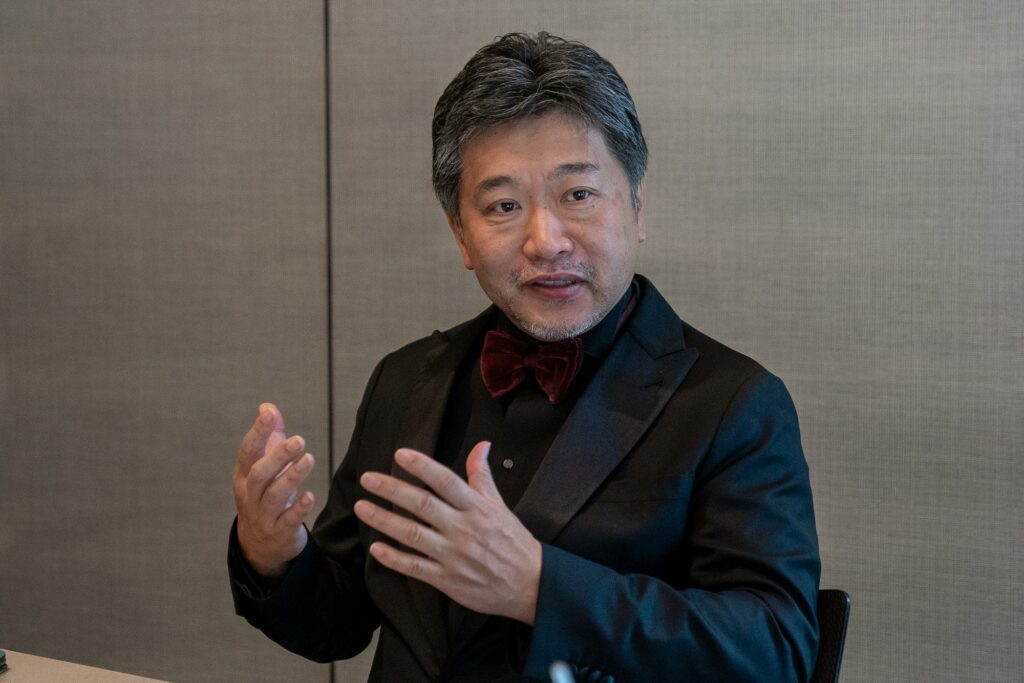

推掉既定行程、隔离14天,来台参与“金马57”的日本导演是枝裕和,为终身成就奖得主侯孝贤说出这段动人的引言,以实际的行动和诚挚的语言,温暖了台湾观众与影人。金马奖颁奖典礼前,是枝裕和接受《报导者》专访,也是他此行在台唯一的访问,畅谈他对台湾的感情、电影的态度、近年国际合作的感想,更透露一个酿在他心中长达15年的计画──“我想拍出一部,属于我自己的《悲情城巿》”。无论电影与处世的追求,都朝着他视为父亲一般的“侯孝贤方向”。

1995年首部电影《幻之光》,入围威尼斯金狮奖;2009年《横山家之味》获亚洲电影大奖;2018年《小偷家族》,成为黑泽明、今村昌平后第三位拿下坎城影展金棕榈奖的日本导演。是枝裕和,不仅是当代最具指标的日本导演、更已跻身国际。

但他对台湾的金马奖,总有份“私心”。

▍台湾充满和平气息、金马奖让人觉得自在

祖父母因为同姓氏无法在日本结婚,当年从奄美大岛“私奔”到高雄后生下他父亲,身为“湾生”后代的是枝裕和,却是在侯孝贤的电影里取得与父亲成长的连结,视台湾如另一个故乡。 1993年,是枝裕和来台湾拍摄纪录片《电影映照时代:侯孝贤与杨德昌》,成为他决定走向电影之路的关键,也开启与侯孝贤等一批台湾新电影时代工作者近30年的深厚友谊。

侯导剪接和监制老搭挡“廖桑”廖庆松,提起是枝裕和笑说:“(当年)看他还是年轻人,抱着米果来拜访,他走了之后,米果就是我们吃、侯导也不吃。现在看他白胡子都有了。”这次来台湾,想不起拍摄《电影映照时代:侯孝贤与杨德昌》时下榻的旅馆、也找不到心心念念的路边小吃,但在隔离期满出关那晚,是枝裕和仍和今年金马奖评审团主席李屏宾一起吃了清粥小菜,一解相思味。

2009年,是枝裕和首次参与金马影展,便是向当年的焦点影人李屏宾致敬。今年,在COVID-19疫情下,国际移动时间成本极高,仍来台参与“金马57”,除为终身成就奖得主侯孝贤担任颁奖引言,也以导师身分带领金马电影工作坊,替新锐导演们授课。

“是的,这个时间我本来是有其他行程,但一接到金马奖的邀约,就决定改来台湾,不要说隔离2周,就算隔离4周,我也愿意,”是枝挂着招牌的温润微笑说,在他眼里,“台湾,是一个‘很和平’的地方,金马奖也充满了这样和平的气息,金马影展的工作人员和台湾电影人,总是很温和、笑咪咪的,比起其他的国际影展,有时会有点‘紧绷感’、工作人员也会有点凶,来到台湾让人觉得很自在。”

颁奖典礼前3个小时,是枝裕和已把出席典礼的礼服穿上身,盛装接受《报导者》专访。在诚品行旅一楼咖啡厅进行的访谈,工作人员贴心安排在不受打扰的独立空间,但移动的瞬间,他一眼瞥见户外草皮有结婚新人热闹地拍亲友照,立即停下脚步,两度拿出手机拍了起来,“很漂亮呀”, 这位国际大导对世界充满好奇如个孩子,寻常景象,在他眼中似乎都有不同想像。

▍天地有情,看见《童年往事》里树的视角

“‘天地有情’,是我最尊敬的台湾导演侯孝贤经常在色纸上写的一句话,我也有这种相同的认识,也常为这样的关系而感动。

我的作品不是我创造的,作品和感情原已内含在世界之中,我只不过是集中起来加以拣选,在展现给观众看而已。作品是作者与世界的对话(communication)。 ”

──《宛如走路的速度》,2014

是枝裕和来台隔离的14天中,重新看了侯孝贤的《童年往事》、《恋恋风尘》,给他的触动一如初时,“第一次看这些作品时,看到了和所有电影都不一样的风貌,人真实的生活存在电影空间里,那是过去(电影)从没想过的事。”

是枝裕和认为,侯孝贤的“天地有情”,不单是呈现人类的感情,树、风、雨,万物皆有情,山川、树木都有自己存在的意义与价值。

“我看到的《童年往事》,那不是人类的视角,是一棵树的视角在看这个故事,那棵庙口的大树,看尽人类的生老病死;《悲情城巿》里时间流动,也不是倚赖人类行为的刻度,而是万物都有自己的时间、情感。”

73岁的侯孝贤,至今几乎日日搭捷运,与大众同行、与社会通气,更是叮嘱后辈导演「不要开车,开车什么都看不到」。是枝裕和听我们讲起这事,直说:“是唷?是唷?”然后提起自己在日本同样是电车族,而且最爱在新干线和飞机上写剧本,“《横山家之味》就是在4趟东京和京都的新干线移动中完成的,来回4趟、大概16个多小时而已哦。”

▍《小偷家族》衣柜里的微光,杨德昌电影和自身成长经历交叠

他把侯孝贤视为“父亲”般的存在,电影里则经常出现杨德昌的影子。

《小偷家族》里的祥太睡在衣柜里,以手电筒照射弹珠让男孩心中藏有一个光辉小宇宙,让人想起《牯岭街少年杀人事件》里同样睡衣柜、拿手电筒探索世界的小四。与法国跨国合作的电影《真实》里,片尾一家人抬头望着天空、渐渐淡出,凯萨琳.丹尼芙的孙女,回头用相机拍下阿嬷口中最美的法国秋色,也仿佛见到了《一一》里老拿相机拍大人后脑勺的洋洋。

问他这些镜头是否真是受到了杨德昌影响?他想了想说,“可能吧。”2018年《小偷家族》参加坎城影展,张震是评审之一,是枝裕和特别跑去对张震说,“《小偷家族》很像《牯岭街少年杀人事件》哦!”

但真正的答案是,许多生活的经验具有时代的通性,因而写实的电影,能挑动跨越国界与文化的共鸣。 “事实上,这是我自己小时候真实的经历,那时我在家里没有自己独立的空间,常是一个躲在柜子里看书、吃零食。”是枝裕和说。

在是枝裕和电影里,看见台湾新电影的精神;而近年台湾电影里,也有是枝裕和的风格。今年金马拿下3项大奖的《亲爱的房客》,导演郑有杰为《横山家之味》中文版译者,大方承认让陈淑芳拿到金马奖最佳女配角的阿嬷一角,受到了《横山家之味》里树木希林的母亲角色影响。另一部票房口碑极好的《孤味》,描绘的姊妹之情,也被认为有台版《海街日记》的味道。

“我觉得电影本身有趣的是,就算不身处在同一个国家或真的认识彼此,大家也会互相影响。这是一个非常好的互惠关系。”是枝裕和说。

▍电影见证时代,不是为了要给出一个答案

是枝裕和电影的主题,看似都试图在解析/解构家庭、亲情关系。事实上,包裹的是记录时代的企图心。

近20年来,日本由二战后建立的经济、社会、家庭形态都在剧烈转变,是枝裕和眼见的是一个过往根基逐渐瓦解中的日本:

单身比例高、少子化,原本由血缘组成的典型家庭已经不是主流,“家族共同体”式微;大都市外的乡镇,因高龄化、人口严重外流至都市,许多铁道不再停靠这些偏乡,过去以互相支持打造的“地域共同体”也崩解;曾经撑起战后日本经济的终身聘用制,转向以约聘、派遣方式雇员,使企业不再是支持整体经济的主体,“企业共同体”也在崩坏。

“这些共同体慢慢崩坏后,人类要依靠什么样的共同体成长?或是,人类其实并不需要相互依赖,也可以生存?我觉得这是往后要思考的问题。”是枝裕和提出他对世代的观察,也提到,这其实是他从《无人知晓的夏日清晨》开始到《小偷家族》,持续关注的电影母题。

拍电影,是为了见证时代。 “对很多事情,虽然我心中会有自己的答案,但无论看电影或拍电影,并不是为了那个答案。电影可以记录时代,我自己能做的也是如此,当一个见证人,因为不记录、就可能被遗忘,但并非要在电影中给出答案。”

这样一个群体性逐渐崩解的社会,“那是20多年前,杨德昌就看到的事了!”是枝裕和带着佩服。

▍探究日本史料15年,“我还没有拍出我的《悲情城市》”

现世,不是一个静止的剖面,他想追问的是,“我们如何走到今天?”

是枝裕和透露,15年来一直在酝酿拍摄一部讨论日本历史的电影。 “我一直很想深究日本的历史,想要了解我们从何而来。”他想从二战时期切入。

“这15年来,我一直在寻找这方面的资料,查到了当时的满洲国,有一个满洲映画协会,这是一座专门为了拍摄日本帝国宣传片的片厂,制作无数宣扬国威的爱国影片,但在片厂工作的人不只是日本人,有中国人、韩国人。那个时代下,是什么样的存在?这些人,又是以什么样的心情一起工作呢?”

是枝裕和说,“我想拍出,属于我自己的《悲情城巿》。”但这个题材还未成形,他表示还在开发和学习中,“侯导用《悲情城市》让大家看见历史,我还没有拍出我的《悲情城市》,这是我还没完成的功课。”

这几年,他的重心放在跨国合作和培育电影人才。也是来自侯孝贤的鼓励。

先完成了法国电影《真实》,已准备进入制作期的《Broker》则将挑战韩国电影,与韩国影帝宋康昊合作、并和《空气人形》中的裴斗娜再续前缘,“电影,其实不管在哪里拍都很辛苦啦!”是枝裕和笑说。

但他已有充分的自信在异地工作,“有时语言不通,反而更好传达(不受人情限制),而且,我能看得懂演员的表演。”不过,对地理、人际的背景,确实需要在地团队协作,他以《真实》为例,这部描述由凯萨琳.丹妮芙(Catherine Deneuve)饰演的过气法国电影明星,因出版回忆录里的“真实”与“掩盖”的情节,引爆家庭冲突,诠释了“宁愿不是好妈妈、也不愿当烂演员”的女演员心中,表演生命即真实人生。

剧本由是枝裕和执笔,但原本写主角凯萨琳.丹尼芙住的庄园,隔壁有个黑人老奶奶常来家里拜访,结果法国剧组人员急忙向他解释,在法国,不同肤色的人种少有混居,特别是在白人居住的上流社会社区,不可能有黑人邻居,“这种事情是我们外国人不会想像得到的,写剧本的时候若脑海中没有地理位置、人际关系的地图,会没办法想像动线,很容易变成观光客的感觉,这部分必须有在地团队合作。”

▍20多年前侯导一句话,接棒育才使命

2014年,是枝裕和成立了制作公司“分福”,开始培育日本新锐创作者。

当年他拍摄侯导纪录片时,侯导的一句话,为他撒下这颗种籽:“我希望能在亚洲各地栽培新锐创作者,不管在哪个国家,把16mm摄影机交给这些新导演,成为一个栽培计画,让亚洲整体的创作能量提升。希望在这之前你能成为电影导演。”侯导2009年在金马影展开办金马学院,成为亚洲第一个影展的专业人才培力基地,10年有成,在华语影坛遍地开花。

是枝裕和成了电影导演后真的承续这样的使命。 “分福”每月召开企划会议,已经协助6部新导演的长片问世,从剧本开发、筹资到选角,针对每部作品给予适当的协助与提点,一步步带领新锐的第一哩电影路。

其中,以秋田县“生剥鬼节”为故事核心的《周围有婴儿的哭声吗?》(泣く子はいねぇが,Any Crybabies Around?,2020)甫在日本上映,导演佐藤快磨当时主动将剧本寄到“分福”,是枝裕和有点兴奋地回想,“剧本最后一场戏写得十分精采,若第一稿剧本就能够达到这个程度,我相信这部作品一定有拍成的可能性。”《周围有婴儿的哭声吗?》找来仲野太贺主演,也入选西班牙圣赛巴斯提安影展。

“分福”制作的电影虽各有风格,仍浅浅地带着一股是枝裕和的气息。 “我在制作时相当尊重每个创作者的特性,也没有特别要求传达特定的价值观。可能是因为我请大家要好好观察人、细节,才有某种共通性吧。”是枝裕和这样解释。

▍电影,让当年的“小御宅族”对世界敞开心房

一个多小时的访谈、拍照,面对我们肆无忌惮抛出或重或远或细琐的提问,他最多是眉头一锁,吐出“哇⋯⋯好难哦!”却没有一题敷衍、省略,丢出的回应都有完整组织和诚意。请他移到户外拍照时,即便戴着口罩,仍被眼尖的影迷一秒认出,快速递上签名本,工作人员一边拦阻,一边小声叮嘱我们“要帮导演挡一下哦!”是枝裕和却是来者不拒。

“导演,你是不是不会拒绝别人要求的人!”友善亲切温驯到近乎不可思议,最后,我们忍不住问了这个非关电影的问题。他笑笑说,“嗯,是这样。”

再一次,他没有给出简单的答案,认真仔细地说明,为什么,他不忍拒绝因电影衍生的外缘要求。

“我小时候是一个自己待在衣柜里、一个人看书的小孩,没有什么朋友,也不太习惯跟社会有太多接触,对外界的事情不太有兴趣,就是一个‘小御宅族’。没想到,成为电影导演后,可以到世界各地参加影展、还有那么多人愿意听我说话,是电影,敞开了我的心房、视野。”因为电影,让他走出“柜子”、拥抱了世界。

眼前仿佛是祥太,乘着手电筒的光,从幽暗衣柜最终进入了玻璃珠里带着光的宽阔宇宙。